«Реалити-шоу Война», одиннадцатая глава «Танкист»

Перед этим вы читали главу 10 «Работа». Если не читали - почитайте.

Жена убитого красными Ивана Ивановича Иванова, Агафья с детьми Васькой и Алёшкой уехала к отцу в Белый Яр Енисейской губернии.

Но отец умер за месяц до их приезда. Его добро растащили и пропили старшие дети. А в его доме жил какой-то горе-пьяница, называвший себя крёстным братом.

Агафья с детьми кое-как перезимовали в землянке.

Весной перебрались в Кузбасс. Там Агафья, обладавшая пышными формами, нашла общий язык с одним рвачом, начальником железнодорожной станции. Ей дали угол: дом–не дом, сарай–не сарай.

Потом рвач, звали которого Прохор Карман, грузный, толстый, вонючий стал частенько захаживать к Агафье. Они на некоторое время забирались на печь, закрывались от детей шторкою и там шебаршились, перешептывались, шуршали. Прохор противно хихикал. Маленький Василий внимательно слушал, что там происходит на печке, и всегда боялся — не задушит ли Прохор мамку.

Однажды он взял со стола большой нож, который в ожидании прихода Прохора точил всю прошлую неделю, и решительно полез на печь. Его остановил Алеша, который был старше и мудрее.

— Не надо, — сказал Алеша.

Василий остановился, положил нож на стол, подошел к брату, сел рядышком.

— Дядя Прохор похож на нашего хряка, которого бандиты в Киров свезли. Помнишь, Алеша? — шептал Василий на ухо брату.

Алеша кивком соглашался.

Они так сидели и смотрели на стены — пятнадцать, двадцать минут, полчаса — пока за шторкой что-то происходило.

Шелест, шебуршанье, шорохи, стук нарастали. Под конец добавлялись мамины стоны. Василий со слезами на глазах шепотом спрашивал у брата:

— Мама не умрет?

Алеша пожимал плечами. Они в сумраке вечера молча сидели и ждали, когда же уйдет Прохор. Шорохи на печи, наконец, прекращались.

Прохор, довольный, выглядывал из-за шторки, улыбался гнилыми зубами, нюхал свою руку, спускался с печи, не стесняясь подтягивал портки, застегивал пиджак, щипал грязными пальцами Василия за щеку, чеканил короткое:

— Молчуны! Сверх меры вы молчаливые. Неладно это. Ой, неладно.

Потом шел к выходу, останавливался, подходил к кадке, черпал ковшом воду, подносил ко рту, запускал в ковш толстые обветренные губы и громко пил. Его кадык двигался, отмерял глоток за глотком. Один, два, три, четыре, пять, шесть… Прохор отрывался от ковша. Выдох. Глубокий вдох. И опять. По его подбородку и серой от пыли шее текли тонкие струйки воды. Напившись, громко отрыгивал, ставил ковш на табурет.

На прощанье он подмигивал мальчишкам и выдавал:

— Ваша мать — золото! Берегите ее, сукины дети.

И грозил грязным пальцем. Василий знал наизусть его последние слова. Знал, что после этого Прохор исчезнет на неделю, и они целых шесть дней будут счастливы.

Когда Прохор уходил, с печи слезала мать и, как ни в чем не бывало, готовила ужин. Наутро выяснялось, что у Агафьи есть деньги. То есть в доме появлялась картошка, хлеб, постное масло. Семья была сытой на протяжении нескольких дней.

На следующую весну помер Алеша.

Помирал он долго. Василий даже два утра кряду аккуратно, чтобы не потревожить, ложился под бок брату и просил у Боженьки, потом у Ленина, потом у Иисуси, потом у Христоси, хоть у кого, чтобы самому преставиться заместо Алеши. Мама, когда видела это, ругала Василия, заставляла подняться и идти подметать двор или колоть дрова.

Алеша умер поздним вечером. Последний раз кашлянул через боль. Потом из его губ со свистом вырвался воздух. Вася подбежал к брату, начал целовать его лоб, щеки, губы, умолял:

— Живи, Алёша! Живи.

Но лицо брата исказилось в один миг. Василий испугался и замер. Он в очередной раз увидел смерть. У него в груди вдругорядь взорвалось, он ощутил желание убивать, лишать жизни кого угодно, лишь бы… лишь бы!

После кончины Алеши в доме стало еще тоскливее. К маме, кроме Прохора, стали приходить и другие мужики. Агафья послушно забиралась на печь, за ней мужик. Они шебаршились там: ахи, вздохи, мамкин стон. Василий всегда держал нож наточенным, но так и не решился его применить. Он помнил слова брата: «Не надо». Потом мужики спускались, самодовольно улыбались, подтягивали портки, застегивали пиджаки, пили воду из кадки, отрыгивали и уходили.

На улице Василия стали дразнить, говорили, что его мать — блядь! Но после того, как Василий нещадно, до крови, набил морду Витьке-соседу, крепышу и заводиле, от него отстали.

И даже стали бояться. Называли его — Хулиганом, забыв, что по батюшке он Иванов. А когда он прибыл в Ачинск и представился Васей Хулиганом, пьяный паспортист так и записал в пашпорте.

В тот год Василий уехал учиться в танковое училище. На втором курсе он получил письмо от дядьев, материных братьев, в котором сообщалось, что его «мать — Агафья насильственно прИкратила свое земное суЧествование, путем повешИния». Оказывается, когда мать избил очередной пьяный ходок, она отрезала свою большую русую косу, сплела из нее веревку, привязала к потолку, затянула узел, сделала петлю, сунула голову и — поминай, как звали.

Когда к Агафье «на свиданье» пришел Прохор и увидел повешенную, он испугался, но кричать, звать на помощь не стал. Перевел дыхание, огляделся кругом. Попытался стянуть с пальца Агафьи золотое кольцо, но руки покойной уже вздулись. Тогда он взял со стола нож, отрезал безымянный палец, снял кольцо. Положил в карман. Хотел приладить отрезанный палец на место, повертел у ладони, да бросил в подпол.

Перекрестился на образа и вышел во двор. За оградой соседка развешивала белье. Он подошел ближе, постучал по заборчику, жестом подозвал её и шепнул:

— Там Агафья чегой-то… по-моему, прихворала… заболела, али чё? Пятнами пошла.

Соседка поморщилась и зло сказала:

— А мне какое дело?! Ваша подстилка — вы и лечите! Ходют всё, ходют. Самцы!

— Я с ней давненько не баловался, Лениным клянусь. Просто заходил. Проведать.

— Знаю я.

Прохор, махнув рукой, ушел восвояси.

Соседка всё же заволновалась. Любопытно стало, не терпелось узнать, с каких это щей захворала Агафья, завсегда румяная, гордая, хоть и блядь последняя.

— Видать, заразительная болезнь, — бубнила себе под нос соседка. — Окрутил, видать, секретный недуг. Ай, тварь, так табе и надо!

Нервничала, развешивала белье, то и дело поглядывая на окна Агафьи, где с самого утра — удивительно, холодный сентябрь на дворе! — не видать дыма из трубы. Соседка повесила последний пододеяльник, подняла с земли таз, поставила его на скамью, вытерла руки о передник, пошла во двор Агафьи, заглянула в окно. Ничего не увидала. Постучала в стекло, заглянула опять. Потом поднялась на крыльцо, пнула дверь ногой, надавила плечом, дверь скрипнула, поддалась.

Хоронили Агафью тихо. Без ритуалов. Даже не мыли перед смертью. Побрезговали. Братья положили ее в серый гроб из неструганных осиновых досок. Не стали ждать положенных дней. Сразу закопали недалеко от кладбища. Плохо, надо сказать, закопали, небрежно. Долго потом рядились, что ставить поверх могилы: крест али деревянную тумбу со звездой.

— В Советской же республике жила, — чесал лохматую голову средний брат.

— Она же не большевик, — горланил старший. — Просто блядью была. Дурой.

Так в тот день и не договорились, выпили за упокой души шестьдесят три литра белой пшеничной браги, заблевали и без того запущенный двор Агафьи и заодно сожгли сарай с одичавшей от голода курицей.

На следующий день поставили на могилу гладкий пятипудовый камень, привезенный на телеге с речки, на котором красной краской написали «Агафия», сверху после долгих споров пририсовали кривую пятиконечную звезду, а рядом маленький крест, и на радостях выпили еще сорок четыре литра браги.

Через тридцать лет пионеры-тимуровцы облагородили могилу Агафьи, революционной мученицы, которая перед своей гибелью заразила сифилисом пятьдесят офицеров белого движения из армии Колчака, подстрелила из винтовки Мосина десяток беляков Юденича, смертельно раненная, задушила собственными руками генерала Алексеева. На могиле воздвигли бронзовый монумент: широкоплечая девушка-комсомолка, гордо подняв голову, стоит со связанными руками, а перед ней маленький кривоногий белогвардеец держит в костлявой руке автоматический пистолет системы «Маузер». Коммунистическое освящение могилы Агафьи прошло под звуки горна и дробь барабана, под возгласы пионеров: «Будь готов!», «Всегда готов!». На месте захоронения выступил какой-то седой боец революционных сил, со старым шрамом от подбородка до виска. Он поднимал вверх сухую старческую руку и вопил:

— Я, всеконечно, помню Агафью. Она, бывало, вот так возьмёт в руки винтовку (показывает), заберется на коня (показывает), помчится так… (изображает) поскачет… уперед… Далеко умчится. Ай да баба!..

— И что? Расскажите нам поподробнее, — не унимались пионеры, заглядывали в обезображенное шрамом и десятилетиями лицо.

— Далеко ускачет, — повторял ветеран, о чем-то задумавшись.

— А что дальше-то?

— Ничего. Так и воевали.

— Скажите, пожалуйста, а как вы отличали — наших, то есть, красных, от врагов? Ведь все же русские…

— По-разному бывало. Стоишь, бывало, на посту. Смотришь, спешит куда-то путешествователь, аккурат, вооруженный стрелковым оружием.

Пионеры, разинув рты, слушали.

— Гадаешь сперва — наш али не наш? Насмелишься. Приклад упрешь в плечо, стрельнешь раз, и, представь себе, не промахнешься. Он — брык — наземь, подлец такой. Ушел, так сказать, в могилёвскую губернию...

— Наугад определяли?

— Всеконечно, наугад. Самый верный способ. Подойдешь потом, сапогом ткнешь вражину, в морду глянешь. Всеконечно — враг! Как же еще. По-другому никак. Так и воевали. А еще бывало…

Много и долго рассказывал старик со шрамом.

В ту пору, когда посмертная слава пришла к Агафье, Василий Иванович находился в другом месте, и слыхом не слыхивал о почестях, окруживших могилу матери. Василий Иванович прошел две войны: начал в 39-м в Финляндии, телепался на КВ-1 («Клим Ворошилов»), участвовал в освобождении финского коммуниста Тойво Антикайнена, Великую Отечественную на Т-34 прошел от начала до Победы, закончил в Польше.

В ту пору Василий Иванович имел звание лейтенанта, был кавалер ордена Славы, участником крупнейшего танкового сражения под Прохоровкой.

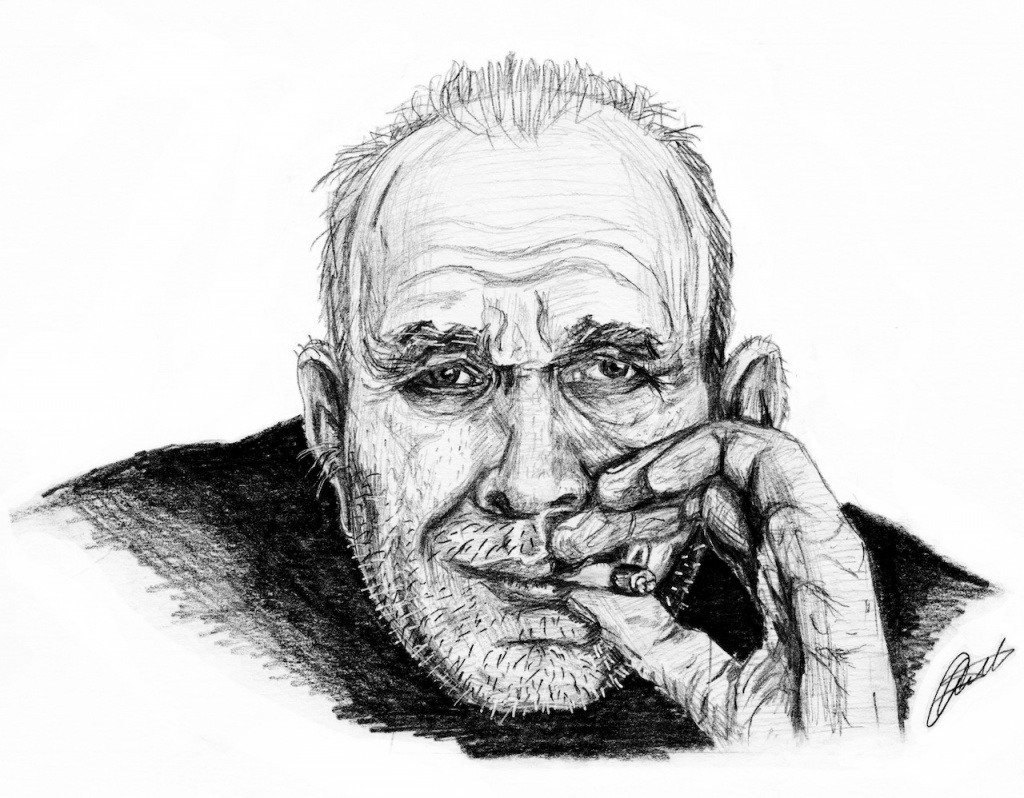

Высокий, красивый, с русой вьющейся челкой, выбивающейся из-под фуражки, в начищенных до блеска сапогах, он победителем гулял по улицам Варшавы, курил трофейные папиросы, смачно плевал на мощенную камнем дорогу.

— Пан офицер! — окликнула его польская женщина.

Василий Иванович оглянулся. Хороша, чёрт побери! Она смотрела большими карими глазами, ела спелые вишни и красиво сплевывала косточки в пухлую ладошку. На ней было легкое розовое платье из крепдешина, а под ним вздымались внушительных размеров груди. Как арбузы.

— Пан офицер!

Вечером он оказался у нее в одноэтажном каменном доме. Полячка прогнала на кухню семилетнего сына, чтобы тот не мешал, сама легла на перину, поманила Василия Ивановича к себе.

— Пан офицер!

Василий Иванович не растерялся, по-солдатски снял с себя гимнастерку, стянул сапоги. На кухне шмыгал носом семилетний сын полячки. Василий Иванович, услышав всхлипы, вспомнил о своем детстве.

Спустя два года полячка (ее звали Марыся) родила Василию Ивановичу двух ребятишек: сына и дочку, Степана и Степаниду. Он уже смирился с ролью мужа и отца, только толком не мог освоить польский язык. Быстрее русскому выучилась Мария. Но пришло время — основная масса советских войск уходила из Польши. Танковый полк, в котором служил Василий Иванович, выводили из Варшавы. Наш герой, пустив скупую мужскую слезу, выпив на дорожку водки, уехал сначала в Горьковскую область, потом демобилизовался и отчалил на малую родину в Сибирь.

Спустя годы Джон Хулиган пытался искать варшавские ветви генеалогического древа, посылал запрос на программу «Жди меня» внучке Василия Шушкина, летал в Польшу. Но ничего не прояснилось.

После демобилизации Василий Иванович поселился в деревне Почет Красноярского края. Привезенные из Польши трофеи раздарил соседям. Оставил себе лишь 8-зарядный офицерский «Вальтер» калибра девять миллиметров, который тщательно спрятал от посторонних глаз. Немного побездельничав, устроился трактористом, женился на видной девушке Аннушке, она родила ему двух девочек и сынка, которого, как и польского, нарекли Степаном. Мальчик родился молча. Порванная до пупа Аннушка вопила от адской боли на всю деревню. Степка, весивший полпуда, после появления на свет сразу потянулся волосатыми ручками к титьке.

Степан Васильевич расстроился:

— Яко леший али медведь.

Аннушка в горячке лежала семь дней и померла на Сретение. Василий Иванович погоревал-погоревал и через год подженился снова. Звали невесту Настасья. Она в 39-ом за воровство села и всю войну провела в Норильском ИТЛ, имела на теле множество сине-красных высокохудожественных наколок и желала всенепременно мужа — героя Отечественной войны.

— Хочу, чтобы вся грудь в орденах и медалях, — говорила Настасья подругам.

На ту пору Василий Иванович был самой подходящей кандидатурой — герой двух войн, кавалер орденов, которые (забежим вперед) были пропиты Настасьей еще при жизни орденоносца, одинокий отец трех малолетних детей. Настасья тщательно приготовилась, заблаговременно сняла с себя желтые от времени панталоны, завлекла кавалера к себе в дом, налила ему ковш мутной браги, встала раком, задрала длинную юбку на голову и предложила себя:

— Ну? Видели ли вы такое чудо, Василий Иванович?

Василий Иванович в самом деле отродясь не видывал такого. На двух ягодицах наколки. На левой — Мария с Младенцем на руках. На правой — улыбающийся шахтер, закидывающий лопатой уголь в топку. Самым интересным в этой наколке была топка. Топка — то самое интимное, покрытое густым волосом место.

Сие место заинтересовало Василия Ивановича. Он, не отводя глаз от чуда, выпил ковш браги, принюхался, по-солдатски скинул с себя одежду, неуклюже пристроился сзади, легко проник в топку, почувствовав жар печи, и принялся обхаживать Настасью. Та же успешно подыгрывала. Когда всё завершилось, они, обнаженные, лежали на жирном от грязи полу, и Василий Иванович бубнил себе под нос:

— Это нехило.

Настасья добилась своего. Солдат, как она его на протяжении пяти десятков лет называла, пребывал на седьмом небе.

Началась другая жизнь.

Василий Иванович, и раньше-то не особо замечавший своих детей — ну растут да растут, — по обретении новой супруги совершенно забыл о них. Двух девочек забрала к себе тетка — сестра покойной Аннушки, так как Настасья оказалась женщиной, совершенно неприспособленной к ведению хозяйства. Любила преимущественно зашибить муху с соседками, резаться в карты «в дурачка», а под вечер спьяну орать песни.

Опосля того, как случилось ей родить Василию Ивановичу девчушку, она окончательно распоясалась, совсем перестала следить за собой, отрастила большое пузо, волосы расчесывать перестала.

Вонь от нее чувствовалась, аккурат, ежели стоять на расстоянии трех-четырех шагов. А ежели впритык приблизиться, то и дышать просто невмоготу. Василий Иванович, оценив ситуацию, стал Настасьей брезговать и похаживать налево. Да так это успешно у него выходило, что соседские детишки все сплошь были похожими на Василия Ивановича, такие же рослые, такие же ушастые, такие же охочие до девчат. Он же, прищурив глаза на солнце, кряхтел и изредка выговаривал:

— Эх, ребятня! Ипонский бог! Всех бабцов на деревне обиходили. Молодцы!

Однажды окликнул соседку Глафиру, сын у которой тоже был вылитый Василий Иванович:

— Глаша, знашь ли ты, что в Польше ныне разразился глубокий социально-экономический кризис?

Чудно в данной ситуации было то, что разговор зачинал молчаливый завсегда Василий Иванович. Глафира не ожидала:

— Ты к чему это, Вась?

Василий Иванович пожал плечами, чуть-чуть приподняв одну ягодицу, громко пернул и, смущаясь, выдавил из себя:

— Примитивная ты баба. Ступай по своим делам. Уставилась.

Глафира долго на него смотрела, искала, что ответить, под конец пробурчала себе под нос:

— Старый хрен!

Василий Иванович, встретив вечернюю зарю, шел в избу, где давила койку пьяная с обеда Настасья. Он аккуратно, почти с нежностью, двигал Настасью к стенке, не снимая одежды, ложился к ней под бок, зажимал нос бельевой прищепкой и через полминуты засыпал крепким солдатским сном. Ему снилась польская жена Марыся, стоящая в обнимку с детьми Степаном и Степанидой. Она широко улыбалась и ласково произносила:

— Пан офицер!

Потом ему снилась Аннушка. Она держалась за живот и тихо говорила:

— Живот болит, Васенька. Больно большой у нас сынок — Степан.

А рядом сидел большой с двухэтажный дом новорожденный Степан, пускал слюни и неумело играл домами, валил маленькие деревья. Потом бросил игру и стал писать. Большой фонтан желтенькой водички не прекращался долго. Из-за чего образовалось озеро, в котором потонула Аннушка и все жители деревни.

Но Василий Иванович чудом выплыл из этого озера.

Далее читать следующую главу романа «Реалити-шоу ВОЙНА», глава 12, «Мама Тамара»

Купить книгу Сергея Решетникова Реалити-шоу ВОЙНА, 260 графических иллюстраций.

- 14.09.2021