Убить в себе государство

Стекольный район, город Анжеро-Судженск, север Кузбасса.

Провинциальный городок. Запущенные улицы. Разбитый асфальт. Огромные тополя по обе стороны от дороги. Неулыбчивые прохожие в серых и черных одеждах. Бабушка везет коляску с дровами. Мальчишки стреляют в голубей. Ветер гоняет по асфальту старую серую бумажку.

Человек идет вдоль дороги. Не глаженые брюки, старые ботинки, клетчатая рубашка.

Меня зовут Мартин. Я родился и вырос в небольшом шахтерском городе Анжеро-Судженск Кемеровской области СССР (Советского союза).

Мне исполнилось 10 лет, когда началась перестройка. Из магазинов всё пропало. Мы примерно поняли, что такое гласность, но не думали о свободе слова. Мы узнали, что такое дефицит и глубоко дышали парами воли, которую приняли за глоток свободы. С этих пор Анжерка приобрела статус бандитского городка. Об Анжерских братках, у которых романтика играла в жопе, слава ходила по всему Кузбассу, их побаивались даже в соседних областях. Чисто по бродяжьи всё творилось, жили, как правило, по понятиям, думали, что так и надо. Нужно быть своим пацаном, и всё будет путем.

Мы с друзьями, когда нам исполнилось по 13 лет, уже смотрели по видику порнографию, нюхали момент, а по ночам дрочили на голую луну. По Анжерке ходила байка: кто занимается онанизмом, у того на ладонях обязательно вырастут волосы. Я изредка тщательно разглядывал свои ладони. Наверное, обманывали.

Мы с моим другом Глебом Всяким держали одноклассницу Ленку Дроздову за титьки. Она нам позволяла это делать. Мы сидели у неё в гостях, в прихожей, на старом диванчике, окружив Ленку в объятия с двух сторон. Я выбирал себе левую грудь, Всякий правую. Нам казалось, что это предел мечтаний. Я чувствовал, как билось её сердечко под моей ладошкой. У меня было твердая уверенность, что через пять лет я женюсь на Ленке, потому что я держал её за титьку под которой билось сердечко. Это мы называли свободой.

Мы пили дешевое разливное вино, которое привозил в новоиспеченный бар, перестроенный из фабричной столовой, Греба с братками. Греба был большой, рыжий и умный. Он одним из первых догадался, что происходит с Советским союзом.

Позже мы пили теплый разбавленный спирт, курили первые американские сигареты с фильтром и ходили на дискотеки в дом культуры «Судженcкое». Там стекольские, к коим относились мы с Глебом Всяким, регулярно долбили приезжих из центра города или с Антоновского рудника. Ребята приезжали снимать Судженских и стекольских девчонок. Искали временный приют для своих грязных писок. Но не тут-то было.

Дома мы слушали рок-музыку плохого качества. Предпочитали Виктора Цоя и Егора Летова «Ласковому маю».

Потом наступили девяностые годы. В мою жизнь ворвался Борис Ельцин. Рост высокий. Его рык стоял в моих ушах. Советский союз развалился, КПСС прекратила свое существование, но я так ничего и не понял. Ельцин сотворил нашу несовершенную, а порой уродливую демократию, вырвал её из номенклатурной пучины. Назвался её гарантом.

Люди сообразительные сразу стали делать деньги. Оказалось, что Греба до этого тоже делал деньги и очень большие. На улицах начали стрелять. Слава бандитского города укрепилась еще более. Греба был убит из автомата Калашникова прямо возле магазина в Северном микрорайоне, он выходил из автомобиля, подъехал Камаз, из него вылез молодой парень в серой рубашке и открыл огонь. Мы с Глебом Всяким оказались в это время неподалеку. Сотрудники милиции нас не подпустили к месту трагедии. По рядам любопытных ходил шепоток, что делят сферу влияния, что вся эта стрельба из-за денег. Мне до этого казалось, что деньги это не главное. Сейчас я согласен с Харуки Мураками, который сказал, что деньги дают независимость, деньги позволяют ему писать. Эпоха Христа подходила к концу, и у нас появился новый бог – ДЕНЬГИ. Мы все слепо в него поверили. Мы стали молиться ему ежедневно. Нет слов, приятно, когда бог у тебя в кармане. Когда бог у тебя в кармане, ты никому ничего не должен. Ты идешь, попивая крепкое пиво из бутылки, тебя по фигу этот бренный мир. Тебя не интересует, что ты не поступил в институт, мама тебе пока дает деньги. Ты идешь по миру широкими шагами, смотришь на красивых девчонок, чешешь в яйцах. У тебя на руке даже нет часов. Тебе наплевать на время. Миру на тебя тоже наплевать. До поры до времени.

В середине 94 года оказалось, что я должен государству. И мне пришлось идти в армию.

ИТОРИЯ ПЕРВАЯ: глупая.

О ТОМ, КАКАЯ ЖИЗНЬ ЖДАЛА МАРТИНА В АРМИИ.

Сентябрь, 1994 год, п.Мулино, Нижегородская область. Военная часть 06709.

Слышится песня.

У солдата выходной. Пуговицы в ряд

Ярче солнечного дня золотом горят.

Я выхожу из ума.

Молодой солдат стоит в красном уголке, волнуясь, рассказывает:

- Часовой обязан бдительно охранять и стойко оборонять свой пост, нести службу бодро, ни чем не отвлекаясь, не выпускать из рук оружия…

-- Учите, дети мои. Ибо это для вас благо, -- вышагивал по комнате отдыха старший сержант Рогов, -- когда вырастите большими, будете учить младших.

Старший сержант Рогов выглядит на все тридцать, хотя ему в октябре исполнится только двадцать лет. Все в роте ждут этого юбилея, как будто всемирного потопа. Рогов высокий, мощный, с крепкой нижней челюстью. У него очень внушительный вид. Дома его ждет молодая жена. В роте его боятся даже дембеля. Он справедлив, но жесток.

-- Рядовой Перетятько! – гаркнул Рогов.

--Я ! – подскочил из-за стола Максим. Худощавый, молодой, еще розовощекий, уже бритый наголо, две недели не мытый, месяц не стиранный. Он вытер рукой под носом, почесал за ухом.

Луна за окном была похожа на затылок Перетятьки, такая же гладкая, такая же белая. Я учу устав караульной службы. Меня зовут Мартин. Рядовой Мартин. Курсант артиллерийского полка. Дух. Но скоро я стану слоном. Еще совсем немного. Полгода. Шесть месяцев мне осталось шуршать. Была половина первого ночи.

-- Рядовой Перетятько!

--Я !

-- Ровняйсь! Смирно! Равнение на середину! Перетятько, я предлагаю сделать тебе четвертую попытку и рассказать наконец-то наизусть устав караульной службы. Чё ты из себя дурака-то строишь, Перетятька?

-- Не могу знать, товарищ старший сержант.

Рогов подергал Перетятьку за ухо:

-- Ты «Бородино» в школе учил?

-- Учил, товарищ старший сержант.

-- Сколько получил за ответ?

-- Не помню, товарищ старший сержант.

-- Девичья память, -- Рогов глубоко вздохнул и тихо скомандовал, -- поехали.

И Перетятько поехал:

-- Часовой обязан бдительно охранять и стойко оборонять свой пост, нести службу бодро, ни чем не отвлекаясь, не выпускать из рук оружия, никому его не передавать, в том числе лицам, которым он подчинен: начальнику караула, помощнику караула и разводящему. Услышав лай караульной собаки немедленно сообщить…

И споткнулся.

Старший сержант Рогов один раз прошелся вдоль комнаты отдыха, остановился напротив Перетятьки, вытащил руку из кармана, почесал Максиму бритый затылок, похожий на луну, близко-близко предвинулся к лицу, настолько близко, что Перетятька наверняка почувствовал зловонное дыхание, и сказал:

-- Упор лежа принять.

Максим упал на пол.

-- Раз – два. Раз – два. Р-р-раз – два…

И так бесконечно. А я смотрю на луну. Я не хочу учить устав караульной службу. Перетятька тоже не хочет, или у него не получается. Я же хочу есть. Смотрю на луну и хочу её сожрать. Я бы с удовольствием отрезал от неё кусок, намазал его на хлеб и заточил. Жрать хочется больше, чем ебаться.

-- Рядовой Мартин!

--Я !

Я не хочу учить устав караульной службы. Люблю Пушкина, Бродского, но устав караульной службы ненавижу.

Мартин: Часовой обязан бдительно охранять и стойко оборонять свой пост…

За месяц службы я стал неплохо даже отжиматься, подтягиваюсь семь раз. Мы каждое утро встаем, как дураки в шесть часов, в тяжеленных сапогах, с голым торсом бежим вокруг полка три километра, потом – на спортивную площадку, там турники, брусья. Каждое утро без пятнадцати семь мы потные и скользкие всей ротой возвращаемся в казарму. Потом готовимся к завтраку. Кто бы мог подумать, что я буду каждый день в течении месяца завтракать с таким нескрываемым удовольствием в семь часов утра. Нам ежедневно ставят задачу – пять минут на прием пищи. И мы молотим как угорелые. Каша горячая, а пихаем её в рот. Нам непременно нужно успеть набить утробу. Если первым позавтракал «дедушка» и встает из-за стола, мы, доели или не доели, должны встать и уносить посуду. Такие порядки. Такая хуйня! А потом с песней, в общем строю, в колоне по три возвращаться ненадолго в казарму. Меня назначили запевалой.

-- По всей земле от края и до края

Нет города такого, нет села,

Куда бы ни пришла победа в мае

Девятого великого числа.

Какую же всё-таки поебень мы поем? Луны на небе уже нет. И есть мне уже не хочется. Видимо во сне я сожрал луну, намазал её на хлеб и быстро (пять минут на прием пищи!), с удовольствием проглотил. Потом запил это синим морем ночи, газированным звездами. И у меня началась изжога.

А рота, на 70 % таких же духов как я, во весь голос:

-- И смотрит на сынов своих Россия,

Как будто бы вчера окончен бой.

Проходят победители седые,

Победа остается молодой.

Бодро, громко, звонко. Не важно, что голоса еще только-только сформировались, пройдет полгода: лето и осень, и мы себя не узнаем. Так нам, по крайней мере, обещал командир, полковник Данилин, дядька с большим брюхом и двойным подбородком.

-- Слабаки. Теперь я оторвал вас от мамкиной титьки. Пришло время воспитать вас крепкими, умелыми, бойкими солдатами. Армия – это вам не хухры-мухры. Армия – это школа жизни. Что вы будете иметь спустя полтора года? Волю – раз, силу – два, энергию – три.

-- Раз – два. Раз – два. Раз – два. Раз – два. Ну, как тебе служится, боец? – наклонился на до мной сержант Корчмаруков.

-- Отлично служится, товарищ сержант, -- отвечаю я из упора лежа.

Корчморуков хлиплый, сухой, с острыми коленями. Он похож на букву "Л". Самый вредный, самый говнистый, самый обиженный из всего сержантского состава. Рассказывали, когда он, будучи еще совсем молодым дедом, напился пьяный, его спящего, в чем мать родила, целый час возили по плацу на столовской тележке для посуды. Он лежал на животе, его писька болталась в проеме для кастрюль. Смеялся весь полк. Дежурный офицер изредка выходил на улицу, улыбался, качал головой, выкуривал сигарету и шел назад в штаб. Там его ждали жареная картошка, которую приготовили духи, и Вера, дама из разряда оскорбленных судьбой, которая всегда дежурила вместе со всеми офицерами. Вера иногда приносила в полк новую венерическую болезнь, об этом сразу узнавали все, потому что она, не стесняясь, рассказывала, как серьезно в очередной раз простыла. Пришло время. Офицеры перестали общаться с Верой. Тогда её взяли под свою опеку «деды». Она превосходно делала минет. Это было единственным на что она еще годилась.

Вера сидела напротив меня, смеялась беззубым ртом, а я отжимался.

-- Раз – два. Раз – два. Раз – два.

Корчморуков командовал. Он выделывался перед беззубой Верой, зарабатывал себе дешевый авторитет. Вере это нравилось. Она курила «Приму», почесывала себе лобок, ежилась от первого сентябрьского холода.

-- Вера, а хочешь ты посчитать: раз – два? – сказал Корчморуков и погладил её по коленке, -- ты умеешь считать до двух?

Вера громко засмеялась. Потом сказала:

-- Раз и… два, -- она провела пальцем по лицу сержанта.

-- Полтора, -- сказал Корчморуков и полез целоваться к Вере.

Она же сказала:

-- Зачем? Не надо, мой мальчик, -- а сама явно, отчетливо, во всю повислую грудь задышала.

Я стоял в упоре лежа на полтора, на полусогнутых руках. Корчморуков же всё пытался добраться до её промежности. Вера сопротивлялась.

-- Ну, чё ты? Ну, давай, Вер, -- добивался своего Корчморуков.

-- Да ты что? Этот мальчик так и будет стоять на полусогнутых руках?

-- Дался тебе этот мальчик.

А я -- в упоре лежа на полтора. За полторы тысячи километров от дома. Думал: почему бы мне не встать и не двинуть Корчморукову по морде сапогом, почему. Чего я боюсь? То, что «деды» меня потом отдубасят? Да они презирают Корчморукова. Что происходит? Что такое рабское во мне засело, что я лежу и молчу, что принял, как должное звание рядовой, что меня называют – духом, что заставляют петь песни под гитару на ночь Рогову? Когда мне прикажут – я бегаю за сигареткой. И Перетятько бегает, и Гоша бегает, хотя он в плечах шире Корчморукова в два раза. Что нас заставляет бегать? Когда я обещал одной случайной девчонке сковырнуть этот суетный мир, как консервную банку. Вывернуть всё наизнанку. И вдруг я, уверенный в себе молодой, здоровый парень, стою в упоре лежа на полтора. Мне мама говорила, что сейчас мы живем в демократическом обществе. Где она демократия? Где конституция? Где свобода? Полтора…

Армия – это полтора года рабства. Я пришел к этому выводу вчера. Домой я пишу письма, что у меня всё в порядке, что служба идет нормально, что кормят хорошо – утром дают вкусную кашу с рыбой, в обед суп и жидкую толченую картошку с жестковатой котлетой, на ужин – тоже каша. Что командиры у нас бравые, что вставать в шесть часов для меня это уже не проблема, что вчера пять километров с полным боезапасом бегали на стрельбище, что отстрелял я на пятерку – поразил все три мишени и комбат выразил мне благодарность, что неделю назад приняли присягу, что я не о чем не жалею… Пишу и плачу. Пять минут мне дано на то, чтобы написать письмо. Заебало всё.

В очередной раз пошел в караул. Первые два часа на посту мои. Брожу. Изучаю накрытые брезентом орудия. Сколько интересно стоит такая машина? Тупею.

Мне непременно необходимо написать новую конституцию. Она нужна России как воздух. Я достал из кармана тетрадный листок. Пишу письмо президенту Ельцину, прошу его выслушать меня. «Нам нужна настоящая конституция, Борис Николаевич. У меня создается такое ощущение, что время остановилось… Я стою на посту, а у меня руки чешутся… Только не подумайте, что я сумасшедший или онанист. Больные в караул не ходят. Вы об этом знаете, Борис Николаевич? А ваш внук пойдет в российскую армию? Вы знаете, как тяжело ходить в караул через сутки? Позавчера ночью я стоял на посту, и вдруг сильно-сильно захотел срать. Я не знал, куда деть свою жопу, Борис Николаевич. Как известно – стоя на посту испражняться строго запрещено. Но я наплевал на этот запрет. Мне так захотелось срать, что жизнь казалась мне адом. Я не выдержал, сел под лафетом и навалил большую кучу. «Мину» под пушкой нашли к вечеру, когда уже сменился караул. Долго еще разбирались – кто же все-таки это натворил. Но я не сознался, Борис Николаевич. Когда мы ужинали в столовой до меня доносились рассказы о том, что кого-то наказали за то, что он насрал под лафетом. Кто-то получил наказание за меня. Как мне быть, Борис Николаевич, посоветуйте. С уважением, рядовой Мартин»

Борис Ельцин Пишет мне ответ: «Дорогой россиянин! Уважаемый Мартин, у нас в стране сегодня тяжелое положение. Но мы обязательно должны справится. Понимаешь. Поэтому ты сейчас стоишь на посту за себя и может быть за того парня. Терпи, Мартин. Скоро Россия уверенно встанет на ноги. А под лафетом ты всё-таки зря насрал. Нужно было отойти подальше куда-нибудь и зарыть потом фекалию.

Как сейчас идет служба? О чем думаешь? Чем дышишь?

В прошлом году в Грозном скончался Звиад Гамсахурдиа, известный диссидент, который с 91-ого правил Грузией, а в 92-м его прогнали. Он в Чечне отсиживался. Плохие дела у нас в Грозном, Мартин. Докладываю тебе. Неразбериха, хаос. Мой министр Валя Ковалев выражает «серьезную озабоченность» ростом преступности в стране. Что-то надо менять, Мартин.

Желаю тебе всего хорошего. Служи честно, выполняй долг, как полагается, на совесть. А я уж о тебе позабочусь. С уважением, Борис Ельцин»

Через четыре часа в очередной раз на пост. Ноги уже держат плохо. Мы ходим в караул через сутки почти месяц после присяги. Потому что больше некому. Полк двести пятьдесят калек, которые не сумели откоситься, либо по незнанию, либо по глупости, либо по принципиальным соображениям, как я. Наша армия теперь называется российской. Мы надеялись, что армия уже перестроилась, что дисциплина сделала своё дело, что дедовщины нет, так мне обещал военком. Но добрый старший прапорщик говорил, когда мы только-только сюда попали, что нам очень не повезло. Мы сначала не поверили. А зря. Жопа началась тут же. И теперь еще караул. Через сутки.

В руках автомат Калашникова, на голове шлем, на ремне про запас три рожка патронов. И жить уже не хочется.

Под утро я заступаю в третий раз на пост. Голова уже не моя. Я не чувствую. Какие-то глупые мысли лезут из подсознания, какая-то чушь.

Появляется незнакомая красивая женщина. Она в белой тунике на голое тело. У неё прекрасная вздыбленная грудь, черный распущенный волос и яркие губы. Я её хочу! Женщину из другого мира, где меня ждут.

-- Как вас зовут? – спрашиваю я, вместо того, чтобы сказать: «Стой! Стрелять буду!»

-- Исида.

-- Красивое имя.

-- На посту разговаривать запрещено, молодой человек.

-- А мне по барабану.

Она наклонилась ближе ко мне и тихо произнесла:

-- А ты знаешь, что Звиад Гамсахурдиа умер?

-- Знаю, -- сказал я.

Я погладил её по напряженной груди и спросил:

-- Не холодно?

Она сделала шаг вперед.

-- А ты согрей.

-- С удовольствием.

Я обнял её со всей силы, вцепился в неё губами. Она холодная, как сталь.

Я прижимаю к бронежилету автомат, снимаю с предохранителя, берусь за ствол, вставляю его в рот, передергиваю затвор, поднимаю глаза к верху, вижу – пролетела птичка, слышу -- первая утренняя птаха защебетала. И жизнь продолжается.

История вторая: героическая.

о том, как в армию ходил Глеб Всякий.

Декабрь 1994 – март 1995. Краснодарский край, Чечня.

Я Глеб Всякий. Нас готовили для похода в Абхазию. Планировалась миротворческая миссия. Я должен был стать санитарным инструктором, а, в конце концов, стал заместителем командира взвода специалистов войсковой разведки. В декабре 94 было решено вводить войска в Чечню. По телевидению показывали, что на Северном Кавказе идут бои. Нам, как нормальным пацанам это нравилось. Я вспомнил, как Мартин заставлял меня играть в пластилиновых солдатиков, он убеждал меня, что круче войны ничего нет. Мы сидели на полу, двигали вперед пластилиновую кавалерию и пехоту, Мартин восхищался войной, как сумасшедший.

Мы лежим со Свином и с Лещем, смотрим черно-белый телевизор. Нам уже можно. Мы – не слоны. Мы –черпаки. Наши деды стали дембелями. В полк пригнали молодых духов. Я думал, что никогда не подниму руку на молодого солдата. Я не правильно думал. Меня превратили в робота. Я стал машиной в погонах. Машиной, которая не знает жалости. Машиной, которая бежит десять километров с полным боезапасом и потом в упоре лежа выбивает мишень на пятерку. Машиной, которая на турнике, как раз-два, делает пять раз «выход силы» и шесть «подъемов с переворотами». Машиной, которая знает, что завтрак из каши в семь утра, обед в два дня, ужин – в семь вечера. Я очерствел, поправился, окреп, возмужал. Я матерюсь, как сапожник, и курю, как Шерлок Холмс. Мне всё теперь похую – я черпак. Мой ремень не затянут так туго, как у молодых солдат. Я имею право носить многослойную подшивку. Сапоги у меня подрезаны покороче и блестят, как лысина у прапорщика. Для меня авторитеты только дембеля. Да и то, их уже скоро списывают.

Недавно мне прислали письмо. Там написано, что Мартин, мой закадычный друг Мартин убежал из армии. Не сумел, не устоял. Может и правильно сделал. Нужно иметь железные нервы, чтобы выдержать сегодняшнюю ебаную российскую армию. Мартин – не слабак, это я точно знаю. Значит, его к дезертирству толкнуло что-то основательное. Он бежал прямо с поста. Слава богу, что не взял с собой автомата. Без оружия его тщательно искать не будут. А там, глядишь, и амнистия. А если вдруг поймают? У нас в полку есть один пойманный дезертир, так он хотя уже отслужил больше года, всё еще шуршит и подшивается, как дух. Его даже молодые иногда попинывают. Пойманный дезертир – опущенный солдат до самого дембеля. Мартину теперь нужно прятаться.

22 декабря нас привезли в Чечню. А в ночь с 28 на 29 мы вошли в Грозный. 1 января 95 началась самая настоящая жопа. Раньше я войну видел только по телевизору. Сегодня я взглянул на неё реально. 4 января Свин (рядовой Свиценков) закрыл офицера от гранатометного взрыва. Мы со Свином были, как братья. Духань вместе прошли. Я подбежал к нему после взрыва, он лежал без сознания, ран не было видно. Но было такое ощущение, что кровь сочилась из всего тела. Минуты две он еще был живой. У меня по щеке покатилась слеза.

Офицеры – это первые мародеры. А солдаты уже потом. Когда мы врывались в очередной квартал Грозного, первым делом нужно было найти водку. Однажды был случай – нас командир полка взял для охраны. Выезжаем на улицу. Все рассыпались горохом из БТРа: офицеры в одну сторону, солдаты в другую. В одном из домов я нахожу ящик виноградного напитка в 28 градусов, беру его. Я хочу, чтобы меня не заметили, тихо прокрадываюсь к БТРу, чтобы спрятать в темном месте ящик. Вдруг прямо передо мной вырастает командир полка.

-- О, вино нашел, молодец!

-- Нате, -- говорю я.

Мне в награду за это дали одну бутылку. И как же так глупо я попался ему на глаза? Лещ меня долго потом попрекал.

По приказу командира полка в каждой роте нужно было организовать отделения подрывников. Их проконсультировали в течении полутора часов. В общем, новоиспеченные подрывники, среди которых был мой друг Петруха из Новокузнецка, получили достаточно поверхностные знания.

В это время мы стояли возле Ачхой-Мортана. Ночь была на подступе. Необходимо было себя обезопасить: подходные пути заминировать. Этих горе-подрывников отправили на дело. Среди них и Петруха.

Как нужно ставить растяжки? Заряжаешь мину, отходишь дальше, постепенно приближаешься к своей линии. А Петруха и к0 шли от своего фронта, ставили растяжку и продвигались в сторону чеченцев. Потом как-то нужно было добраться до своих. И Петруха подорвался на собственных растяжках. Я же бывший санинструктор, мне пришлось перебинтовывать его ляжку, в которую попали осколки. Он орет, как сивый мерин. Я вколол ему три шприц-тюбика промидола, он затих. Мы потом долго смеялись над Петрухой, как он мин для себя понаставил.

7 января был бой при подходе к реке Сунжи.

12 января брали Минутку.

23 февраля. Алхан-Кала. Чечецы нам по радиоперехвату пообещали устроить «ночь длинных ножей».

Солдаты не могут не праздновать день российской армии. Все в моей роте, во всем полку, включая командира, были пьяны в стельку. Мы в этот день стояли на подходе к Алхан-Кале. При каждом полку есть танковый батальон. Нашим танковым батальоном командовал майор Реутов. В пьяной горячке Реутов отдает приказ – по машинам. И далее танки устраивают беглый огонь из орудий по поселку.

На утро все ужаснулись, что осталось от поселка. Алхан-Кала была разрушена основательно.

25 февраля опохмеленные вошли в поселок. Кругом стоят «растяжки». Нам наставили подарков – «ф-1» и «РГД-5».

Как нужно ставить «растяжки»? Маскировали их к дереву, при входе в дом к косяку. На кольце разжимаются усики. Берется тонкая проволока (её специально оборжавливают в соленой воде, чтобы на солнце не блестела). Цепляется к другому препятствию, чтобы сантиметров 15 от земли.

Если вдруг находишь дом, откуда по ночам стреляют или могут стрелять? Играем в лотерею. Берем граненный стеклянный стакан, из гранаты аккуратно вытаскиваем кольцо, вставляем гранату в стакан, чуть приоткрываешь дверь, в дверной проем просовываешь руку и ставишь. Следующий, кто зайдет в этот дом, сбивает дверью стакан и граната выкатывается на пол. Кто не спрятался, я не виноват.

Чечня – рыбный край. В каждой луже водятся толстолобики. Иметь под боком свежую рыбу и не воспользоваться – грех. Только дураки не глушили рыбу.

Было начало марта. Лед еще был, но уже было тепло. Мы с Лещем и Петрухой кидали гранаты Ф-1, глушили. Дохлая рыба всплывала одна за одной. Всё шло по плану. Вдруг одна из гранат упала на льдину и не пробила её. Осталась на льдине. Мы все бежать от берега. Взрыв. Рядом со мной падает Лещ, поджимает губы, потом улыбается и тихо говорит:

-- Не успел я, Глеб.

-- Задело? -- спрашиваю я.

-- Черт его знает, -- спокойно отвечает Лещ, -- Сейчас посмотрим.

Лещ переворачивается на спину. Я вижу, как мотня его брюк напиталась кровью. Мы с Петрухой снимаем с него штаны. А у него из паха кровь бежит. Бегом перебинтовываем, снаряжаем его в санчасть. Доставили, а там пьяный фельдшер.

Пьянством в Чечне никого не удивишь. Пьянство в Чечне – это регулярно, постоянно и поголовно.

По тому, как весело фельдшер обо всём говорил, мы поняли, что с Лещем ничего страшного, осколок от гранаты остался под головкой члена и фельдшер с ухмылкой сказал:

-- Тебе теперь и шары вкатывать не надо. А если не будет стоять, повесишь на шею магнит, бабы ничего не поймут.

Лещу замотали рану перевязочным пакетом, двумя марлевыми подушечками. Вся эта история в штаны не входила. И лещ, поддерживая руками повязку и член, поехал в госпиталь. А там молодых девчонок куча. Медсестрички мило улыбались при виде такого раненного.

После лечения Леща по ранению наградили орденом и демобилизовали. Такой вот солдат-герой получился.

Надо признаться, что заебало всё до нельзя. Хочется выключить свет и не дышать. Вколю себе шприц-тюбик промидола и не дышу. Вижу, как черные солдаты бегают и кричат: «Аллах агбар!» Неужели Мартина отправят в дисбат?

ИСТОРИЯ третья: галюциногенная.

О ТОМ, КАК МАРТИН И ГЛЕБ НАГЛОТАЛИСЬ ДИМЕДРОЛА.

5 ноября 1995 г. Общежитие института Культуры, г. Кемерово.

Маленький мальчик нашел пулемет,

Больше в деревне никто не живет.

Из детского фольклора.

Начну сразу, без паролей, без пейзажей, без имен, чтобы стало очевидно, не тая ни одной мысли. Пусть поток чувствований движется не останавливаясь, пусть низвергнуться в клоаку все измученные пером метафоры, пусть четырехстопный ямб ослабит петлю на шее убиенного А.С. Пушкина, пусть тепло сердец зреет не только во взгляде на холодный чугун постамента, пусть менты ответят перед законом за свои надменные улыбки, пусть обязательным будет соблюдение конституции, пусть молодые рекруты смогут избежать кавказской дыры... Пусть... Пусть всегда будет солнце.

Пусть дети играют в моих яйцах, где полно простора. Они пока в заключении. Но это заключение благостно. Я живу и не тороплюсь. Финала не будет. Приказы необходимо исполнять. Но я же больше не служу в армии…

Казематы головы полны идеями. Это своего рода вольные поселенцы, они жаждут свободы. Все жаждут свободы. А я справедлив, милостив, устраиваю регулярные амнистии во благо мыслям, себе не в ущерб. Еще один маневр - и мысли во сне, а там... Деяния.

Ничего не может быть замечательнее сна, его палитра богаче жизни, но нужно помнить, что сон тонет в усталости, тонет в поллитре, захлебываясь в разврате, он лихорадочно бредит ночной поллюцией... Сон нужно оберегать.

Крепко уснул счастливый дезертир. А Глебу, наверное, видится сны, как он в очередной раз берет Грозный. Каждый видит свой сон.

Мир притаился. Мир многого не обещал, а выдал по полной программе.

Превращение. Счастье желаемое спустилось с неба, приходит видимость любви, нередок инцест, появляются просто незнакомые и малознакомые люди, возникают проблемы, деблокируется страх, танцует менуэт ужас, при всей мнимой общественности возникает чувство одиночества, кубарем вваливается шум и окучивает тишину, лирично прокрадывается мистика, культивируется новая жизнь… Исида нас всех накрой! Фиктивная реальность - суть омрачает истину. Я гоню, господа и дамы, во благо истины. Себя нужно отпустить. Ущипните меня, пожалуйста. Спасибо.

Криво улыбается Купидон, творит Морфей... Я видел и его лицо. Это очень красивое лицо: четкие линии, нос с горбинкой, большие карие глаза. Наверное Морфей еврей.

-- А евреи служат в российской армии, Борис Николаевич?

-- А как же, обязательно, Мартин. Служат все, у кого нет денег и ума.

Сплю я и значит живу. Дела дьявола на ладони в виде таблеток, результат на лицо, навалом рифмы, но мало девственности и верности, не смотря на возлежащую рядом Исиду. Мы с нею под одним одеялом. Я чувствую её теплое тело, от него исходит запах любви, двухдневной любви. Мир в упадке, бога, если он есть - жалко, правительство, если можно - в отставку, меня, если угодно - на вышку к декабристам, только при условии, что я не буду шестым, бляди же пусть остаются среди бардака в объятиях у конституции, и фонарь, т.е. солнце пусть не тухнет. Пусть всегда будет солнце. Аминь.

Что-то необходимо предпринять. Лицо нужно вымыть, манежить мыслями нужно прекратить. Усекновение дум благое занятие, на то и димедрол. Иду в ванную, открываю дверь, а там Исида. Она подмывает свою прекрасную холку. Я жду своей очереди. Из моей ванной не видно солнца. А мне его не хватает. Солнца мне! Дайте мне солнца!

-- Часовой обязан бдительно охранять и стойко оборонять свой пост… Нести службу бодро. Необходимо нести службу именно бодро. Не надо думать. Армия не любит думающих.

Память необходимо тренировать. Лень одухотворяет, нервы нередки, но причесаны, безделье подвигает на творчество, компьютер не ставит кавычек, хандра красит голубым мои глаза, сплин обаятелен и привлекателен, банальность пародирует гениальность. Различные телодвижения кажутся мне безнравственными. Нездоровится от апатии, ибо чувства мои отупели, сердце моё чуть живо, пальцы мои закоченели, изжога моя дала о себе знать, дело моё в военной прокуратуре, совесть моя чиста, тело моё в общежитии, мысли мои свободны, сердце не ждет подвоха, "колеса" под боком зажаты в кулак. Весна далеко, шампунь от лобковых вшей забыт под кроватью... И при чем тут совесть? Я просто хочу покинуть на время этот мир. Моя сказка начинает пародировать правду. Получается. Чувство голода меня покинет, как только всё произойдет.

Десяток таблеток ... Орошение произошло, я поставил пустой стакан на стол. Глеб говорит, что видит чеченскую девушу.

Желудок у души в объятиях, душа разомлела, но не сразу. В пределах получаса - пламя загуляло, загуляло по всему телу, его горячие языки одухотворенно выстукивали в висках малопонятные ритмы. Музыка абсурда. Огонь больной мысли создавал очень много нелепых вопросов и ничтожное количество скупых ответов; ветреность мысли только уменьшала шансы на победу над стихией. Тушить работу мысли -"01" Позвоните "01"! Я хочу заказать девушку. Теперь наступила другая эпоха: девушек не любят, девушек просто заказывают. "Я задыхаюсь от нежности... Ага-ага... Я помню все твои трещинки…" Эту песню уже никто не вспомнит через двадцать лет, а во мне она будет... умирать. Я думаю, думаю, еще раз думаю, а ля минор вероятно застрял где-то в челе промеж извилин и не дает мне покоя. Покой дает сон, сон в руку - стандарт димедрола. Или «часовой обязан бдительно…» или Жизнь по конституции. Исида, спрячемся с тобой вдвоем от этого мира! Под твоим одеялом есть солнце? Я не люблю когда ты идеально чистая, я люблю, когда ты с ароматом. Ложись, я почитаю тебе стихи.

-- Целую ночь целую тебя в губы,

жмусь к тебе страстно, рушу понятие страшно.

Глаза в глаза – я гляжу на тебя в оба.

И время не важно, а пространство напрасно.

Хорошо, что я тогда не убил сержанта Корчморукова. Пускай живет. И беззубая Вера тоже пускай живет. Они имеют право.

Желательный компромисс между сердцем и умом невозможен. Ум, например, категорически не выносит прилагательных, не жалует ямбов и хореев, дактилей и анапестов, у него аллергия на любой запах цветов, его от аллегории тошнит, на случай секса у него алиби, он не признает поцелуев, как воздушных, так и в засос, он алчен и не пьющий. Сердце же любит залезть под каблучок, сердце часами может ластиться, сердце легкомысленно... Нет, оно даже немыслимо, оно часами простоит возле мольберта, зиждется надежда, но внутри рождена зримая зависть к слепому равнодушию разума. Такие крайности: свет и тьма, любовь и разум, комедия и трагедия соединяются в этой поэме. А поэма эта – не хухры-мухры, как сказал бы Данилин.

Дума сменяет думу, а жить не становится легче... Но читателю пора отдохнуть от дум. Исида ушла на фиг.

-- Дум-дум-дум -- аминь.

-- Открыто... -- сказал я. Как здорово, что я могу говорить.

Сегодня ночью бог Рубль явился ко мне, пошелестел полами своего пиджака, сверкнул глазами и сказал:

-- Дерзай, Мартин; ибо, как ты свидетельствовал обо мне бежав из армии. Ты украл – и это было во спасение. Я твой Бог.

-- Дум-дум-дум -- аминь.

-- Открыто...

Однако:

-- Дум-дум -дум -- аминь.

И снова:

-- Дум-дум... -- аминь.

Опять:

-- Дум...

-- Ну всё, аминь... Открыто же.

Достаточно... С соседней кровати тяжело взлетел мой друг и, выбрав верный курс, пошел к двери, пошел походкой достойной кавычек. Глеб Всякий мой самый настоящий друг, без глупостей и предрассудков, без пантомимы на лице в виде улыбки, без кощунства. Он похож на французского маршала Мюрата - также безнадежно предан, также лих, также горяч. Женщины его любят за черные кудри и за большой член. Друзья его ценят за нечеловеческую силу, за умение вволю погусарить в долг за свой и чужой счет. Неприятели его опасаются, потому как понятия о справедливости у него свои, а, в общем, он добрый малый. О службе в Чечне Глеб вспоминать не любит. Но иногда он нас учит ставить растяжки и рассказывает, какие вкусные толстолобики водятся в Чечне. Мы знаем одно, что он любит теперь всё больше и чаще отключаться от реальности, тем или иным способом. И еще он пишет картины. Ему бывает обидно, когда говорят, что он рисует. Глеб называет это так: "Я пишу." Ну пишешь, пиши.

Дверь догадливо озвучила финал моих измышлений о хорошем друге, за дверным скрипом послышался громкий мат перехваленного Глеба Всякого, он себя компрометировал:

-- В который раз я тебе говорю, что сраный ты козел! Кричу же открыто... У нас тишина... На хуя ты шумишь? Сколько раз я тебе... У нас умиротворение, покой... Ну чё ты приперся? Конь педальный. Черти принесли? Глаз тебе на жопу натянуть... В таз твой вездесущий теннисных шариков напихать...

Да простят меня мои читатели, примерный шквал фраз с многоточиями обрушился на выносливое лицо Джона. Я не стал для править текст Глеба, доводить его до литературного совершенства. Пусть уж будет, как будет. Ведь это так и есть. Бывает, правда?

Джон под напором выстоял, наш добрый приятель Джон выстоял. Это он решил зайти к нам в гости, это его тело беспричинно мотало по общежитию, это он ежедневно искал себе применение. Деды в армии бы его убили первым. Он, как тринадцатый апостол места себе найти не мог. "Время сейчас другое, --говорил он, -- мне надо было родиться в восемьнадцатом веке". "Тебе надо было совсем не родится", – говорил Глеб. И был прав. Джон же оставался уверенным, что замечательно сочиняет каламбуры, что в ранней молодости писал неплохие стихи, даже лучше, чем Вовка Дорожкин, король студенческой жизни. Но с призванием всё же Джон до конца не определился, возомнил он о себе... всякую херь о себе возомнил и ощущает своё маленькое, земное счастье в регулярном присутствии везде и всегда. Джон всегда знал практически всё наперед. Главный его недостаток в том, что он – зануда. Он тоже анжерский, поэтому мы с ним и знакомы.

-- Какова хуя ты стучишь? Кричу же открыто... Хуля ты шумишь? Пьяной пизды ребенок? Черти принесли? В глаз тебя выебать... В таз твой вездесущий огурцов напихать... Помидор ты сраный! Как ты мне надоел. – соорудил тираду Глеб Всякий.

-- Сам ты пьяной пизды ребенок. Сам ты помидор. Черти… Понятное дело. Я тихо постучал - думал не слышно, странное дело... Постучал погромче - тишина, как вымерли. Думаю, не может быть. А где? думаю. В институте застой - начало семестра. Ну, дела... Не может их быть в институте. А где они могут быть? Вопрос вопросов. Стукнул несколько раз громко, жду. Такие дела непонятные - выбегает Всякий и материт меня, как умеет... Не, ну я чё - чужой на этом празднике жизни? Ни хуя себе!

-- Заходи, -- сказал Глеб и освободил проход в комнату.

-- Красиво ты ругаешься, Глеб, -- сделал я ненавязчивый комплимент, -- есть чему поучится.

Глеб же развалился на самодельной кровати, потянулся и громко выдохнул:

-- Учитесь, дети мои.

Матом Глеб Всякий владеет отборным, чудным, можно сказать, матом, он в этом деле самый настоящий князь, а мы по сравнению с ним вассалы и дети, как он сам любит замечать.

А Джон невыносимый болтун, за бесценок может тебе прочитать лекцию о появлении ненормативной лексики, о бескультурье, о различных греховодных или бракоразводных процессах... Он знает, что я умею слушать.

-- Мартин. А ты можешь себе предположить весь ущерб, который вы наносите государству? Вы лежа тут..? Понятное дело - огромный. Я смеюсь, но ничего смешного на самом деле не говорю. Вы же паразиты!!! Бедная наша Россия, куда она катится? Это же пиздец какой-то. И зачем Хрущев подарил Крым Украине? "Я русский, я люблю молчанье далей мразных..." Когда-то люди могли так писать, они любили свою родину. Это Фет написал, Мартин, он себя чувствовал удивительно русским. Немец проклятый! Такие дела. А я так не могу писать, Мартин, хотя твердо чувствую себя поэтом... в душе. Что-то происходит бесповоротное с русским народом. Во власти опять одни евреи. Хочешь я помогу тебе написать письмо президенту Ельцину?

-- Нет, не хочу, Джон.

-- А зря, Март. Я бы всех в этом письме разоблачил, всех евреев.

-- Я уже больше не пишу писем, -- сказал равнодушно я.

-- А зря, Март. Надо писать. Надо писать больше и чаще. Тогда, может быть, в нашей стране порядок обнаружится.

Неожиданно в наш разговор вмешался Глеб:

-- Джон, тебе бы заебись жилось в 37-ом году. Тогда много писателей было.

-- А ты не проводи параллелей… не проводи, -- защитился Джон, -- Ты не думай… Я знаю, о чем говорю. Вот тебя устраивает, как сегодня живется простому человеку?

Но Глеб отпарировал:

-- Простому человеку всегда живется хреново.

-- Вот то-то и оно. Потому что паразитизм сплошной происходит. Пиздец творится в стране с большим запасом полезных ископаемых.

И я тоже паразит, Мартин! Я тоже... я иногда тоже думаю, что похожу на еврея. Такие дела...-- затих Джон.

Да, странные дела, непонятные. Я удивительно голоден, нечего дичится своей сущностью, стыд выходит наружу со слюной. Голод правление миром взял исключительно в свои руки, любовь не у дел, она обманывает себя, пытается обмануть, не получается. Война не прекращается, президент не снимает с себя вины за эту войну, мы ненавидим чеченцев, народ, как чеченский так и русский дичает от бед и несчастий, народ ползает рядом со мной по обезображенной красными нарывами поверхности, мы здороваемся друг с другом молча, я опускаю голодный взгляд, люди тоже прячут глаза. Поверхность - неровная, покрытая мелкими трещинами, она привлекает меня своей теплотой, внутри под огромным давлением струятся потоки жидкости. Это нефть? Это что-то другое? О, коррумпированная моя земля, сколько еще в тебе жизни! Насколько тебя хватит?

Попробуй, воткни своё жало в её недра и ты получишь уйму спасительного напитка, напои своё костлявое тело, оно тебе ещё пригодится, чтобы утаптывать свою совесть, запрятав за щеку свою честь, прикрывая ладонью свой стыд. Воткни свое жало, чтобы ничего не делать. И я втыкаю, пью. Охуеть! Я хочу приватизировать эту жидкость.

Под ногами жизнь, я жажду её. Но вдруг резкая боль - это я чувствую себя невыносимо вселенским, обожествленным, не откупоренным, толстым, переполненным неким полуживым существом. Я зажмурился, напрягся... Ловлю себя на мысли, что чувства материнства во мне не возникает и возникнуть никогда не может; то, находящееся внутри, лишь обременяет меня. Я выдавливаю что-то из себя, чувствуя легкую боль, и слышу с разных сторон крики: "Лишь бы конституция была соблюдена. Лишь бы была... И всё будет хорошо" Прямо передо мной подстелила своё одеялко добрая Исида.

Рядом стоит и почесывает брющко полковник Данилин.

-- А мы тебя заискались, Мартин. Отдай до конца долг Родине. А то хуже будет. Это ведь срам!

-- Пошел ты на хуй, товарищ полковник, -- сказал я.

У всех в трудные минуты жизни возникает нужда в сострадании, хочется получить его во чтобы-то ни стало, чтобы потом тихо, в одиночестве поплакать. Но в эту минуту я нахожу лишь зрителей и советчиков, верных своему лозунгу: "Лишь бы конституция была соблюдена..." Никто кроме Исиды мне не помогает. Происходит страшное, из меня что-то выходит... Непонятно! Что это?

Ясно. Еще секунда боли и...

Личинка. Яйцо. Вдруг из яйца вылезает беззубая Вера, ложится на стол, раздвигает ноги и усердно мастурбирует. Во что превратилась моя дочь!?

-- Дембеля уже уволились, Март. Теперь пришел твой черед. Люби меня, Мартик… Люби… Я твоя навеки. Смотри, какая у меня аппетитная пизда.

Из моего яйца появилась и просит меня любить. Это же инцест. Почему-то мне нет до неё никакого дела...

Я опорожнил своё нутро, теперь оно готово принять в себя нечто мягкое. Такова, оказывается, моя сущность: опорожнил - заполнил, опорожнил - заполнил...

Я, под крики о соблюдении конституции, опять вонзаю свой мягкий, на первый взгляд, хоботок в теплую поверхность, покрытую неровностями, нервностями и темными столбами с крепко вцепившимися в тепло корнями, в меня сквозь этот хоботок входит горячая, сладкая жидкость, согревая и делая меня неподвижным.

Рубль мне сказал:

-- Но помни, эта жидкость уже приватизирована. Ты опоздал, март.

О, коррумпированная моя земля, сколько еще в тебе жизни! И не говорите мне даже о конституции, а то меня тошнит от переедания. Мы выкачаем всё из этой земли, мы всё выкачаем и отдадим за долги, за старые долги Советского периода.

Наконец я начинаю осознавать свою сущность.

Я - мандавошка. Я - есть мандавошка. Кровопийца. Вампир.

Я чувствую, как меня сверху ухватывает твердая, холодная... И с другого бока - такая же твердая, холодная... Схватили... Что-то должно произойти, но нужно бороться... Нужно непременно бороться. Борьба делает человека человеком, борьба, а не конституция.

--Ты что, Мартин?! С ума сходишь? - стоял передо мной Ваня Солнцев, а за ним в дверях испуганный Джон.

-- Может скорую вызвать, Мартин?

О, да! Меня зовут Мартин. Красивое у меня имя - Мартин.

-- А где Исида?

Ваня Солнцев и Джон вволю смеялись.

-- Март, надо завязывать с галлюциногенами. Психику нарушишь совсем свою. И вообще надо подумать уже о будущем. Чё за делишки? Чё тебе там за хуйня првиделась?

Почему-то у Джона всегда изо рта пахнет.

-- Почисти зубы, Джон, -- выразил я свое пожелание.

Джон отошел вглубь комнаты. Ваня Солнцев пощупал мне пульс. Пощупал нежно по-женски.

-- Я предполагаю, больной, жить будете.

-- Конечно, буду. Куда я денусь. Меня бог так просто не отпустит. А где Глеб?

-- К подруге ушел.

Глеб молодец. Пока я философствую и глюкую о конституции и о богатстве российских земель, он зарядит своей подруге по самые «не хочу». Глеб -- самый настоящий самец, породистый. Девушки уважают его за это и всегда дают. Он им рассказывает о растяжках, а потом вставляет свою гранату им между ног. Девушки это любят.

Ваня еще раз попробовал пульс. Мне стало понятно, что ему это приятно. Мы все знали о Ваниной нетрадиционной ориентации и относились к этому с пониманием. Поначалу Солнцев пытался нас вовлечь в свои голубые игры, но потом понял, что бесполезно и отвязался. Он искал парней на стороне. Нам было безразлично, чем там Ваня с ними занимался по ночам в своей комнате. Общаться мы с ним не прекращали и даже пили вместе время от времени, придерживая его на расстоянии. Ваню я тоже могу назвать своим другом. Он похож на букву «Х», также искренне добр и милосерден.

-- Ваня, а ты никогда не женишься? -- осмелился спросить я.

-- Где найти такую женщину, чтобы она была похожа на Лауру Петрарки, -- глубоко вздохнул Ваня и отвел глаза к окну. Конечно же он придумывает отговорки, ему неловко. Он еще раз попробовал мой пульс.

Я вырвал руку.

-- Хватит, Вань.

Ваня же всё равно придвинулся ко мне поближе.

-- Мартин, а расскажи какая она Исида.

Я его не понял.

-- Какая Исида?

-- Ну, которая к тебе приходила…

В разговор вмешался Джон:

-- Чё он тебе глюки свои что ли будет рассказывать, -- протягивает Ване початый стандарт димедрола, -- На, заглотни. Увидишь - какая она Исида в настоящую величину… Но ты же не любишь женщин, Вань? На хуй это тебе?..

Ваня же не отодвинулся от Джона, красиво закатил глазки и выдал:

-- Нет, ты путаешь... У каждого свой внутренний мир. У каждого свои мультики.

Я встал, попытался пойти…

-- Март, куда ты? -- побеспокоился Ваня.

-- Пить хочу. Принесите воды.

Ваня убежал в ванную. Он добрый. Когда на земле будет голод, сверх прежнего голода, который был во времена Авраама, я знаю точно: Ваня отдаст мне свой последний кусок хлеба. Глеб любил Солнцева за щедрость, я – за скромность.

-- Садись, Март, -- сказал Джон.

Я садился. Густой лес подо мной напоминал иероглифы. Пулемет замолчал десять минут назад. По всем правилам мы должны были погибнуть. Черт побери! Я еще так молод! Лермонтов умер в 27. А мне еще восемь лет до этого возраста. Я еще жить хочу! Я еще напишу своего "Героя нашего времени"…

-- Зайчик! Зайчик! Я котик! Как слышишь меня? Прием.

Это голос Исиды. Осознаю себя. Невыносимо жарко. Дым. Копоть.

-- Падаю я, Котик! Падаю моя милая! Постели мне одеяло, чтобы мягче упасть! Постели моя дорогая!

По пульсирующему виску стекает струйка пота вперемешку с кровью. ---- Сзади. Сзади, -- кричит мне Исида.

-- Хуй в засаде, -- отвечает пулеметчик Ганс, что сидит во вражеском самолете.

Позади меня уже десять минут молчит мой пулеметчик. Что с ним?

-- Почему молчишь, Глеб? Ответь мне…

Исида же от меня не отставала:

-- Зайчик! Как чувствуешь себя? Как здоровье?

-- А ты не догадываешься? Хуево здоровье, Исида.

Я крепко держу штурвал. Ил-2 с поврежденным двигателем, с раненым пилотом… Подо мной земля пишет иероглифы. Еще чуть-чуть и баста. Не дотянем. Вечер. Прекрасный закат.

Штурвал. Одна рука перебита пулеметной очередью с "Хейенкеля".

-- Я жить хочу, Исида! Я любить хочу! Я хочу лежать с тобой под одним одеялом! Врешь! не возьмешь! Так вот, дорогая моя Исида, когда вспоминают о боге.

Я крестился, когда смоленский лес расшифровал мне свои иероглифы – подо мной нарисовалась масса деревьев.

Я крестился, когда горящая машина сшибала первые верхушки кленов.

Я крестился… Красавец-взрыв обработал большую огненную воронку. От неё как хвост головастика шла короткая просека разбитых, горящих деревьев. Я крестился.

Я крестился, когда уже всё кончилось. Я дожил до девятнадцати лет и не знаю ни одной наизусть молитвы. Стыдно, молодой человек! Уж хотя бы "Отче наш…" можно было выучить на досуге.

Не дотянули. Я крестился.

-- Молилась ли ты на ночь, Исида?

-- Пошел ты на хуй! Это из другой оперы.

Включается другая реальность. Передо мной стоит Джон.

-- Вот это ты гонишь, Март! Вот это да! Ни хуя, тебя прёт! Здорово! вот это дела!

Джон поднимает меня с холодного пола.

-- Два шага вправо и… ляжешь. Там и дальше можешь летать на штурмовике. А почему именно Ил-2, Март?

Я поднялся, хотел засмеяться, но ничего не вышло. Я не умел смеяться.

-- А где Глеб?

-- У девчонки у своей лежит, тоже бредит. Она прибегала, хотела уже скорую вызывать, такие дела, -- сказал мне Джон.

-- Он на полстандарта больше меня съел. Мы решили, что он здоровее. Ему больше надо. Он не умрет, Джон?

Джон не на шутку испугался, я понял это по его глазам.

-- С чего он умрет? Такие не умирают, такие живут дольше всех.

Я приподнялся на локте, голова свинцовая, в глазах компрессор.

-- Как раз такие и умирают, -- вышел из меня сжатый воздух, -- сходи к нему, спроси, как у него дела.

Джон убежал. Я представил себе возможные размеры души Глеба Всякого. Видимо, это большая пещера, она может быть через чур пуста, но непременно должна быть большая. Я представил, как Глеб вздыхает. Кажется, что пещера сейчас разорвется и задушит меня спертым, сырым воздухом. Для великого заполнения нужна великая пустота. Такая пустота у Глеба есть. К тому же он очень хороший человек. Плюс ко всему -- он мой друг, и мне небезразлична его судьба. Мне кажется, что Глеб похож на букву "Ф". Это самая подходящая для него буква.

-- Мартин.

Мне в затылок кто-то ярко дышал, обхватив меня руками, нежными руками. Надя.

-- Надя.

Надя развернула меня к своему лицу и серьезно спросила:

-- Как ты себя чувствуешь?

-- Нормально.

-- Ты сволочь! Для тебя уже стало нормальным состояние после стандарта димедрола.

Я конечно же не сказал и не скажу ей, что принял гораздо больше.

-- Кто бы мог подумать -- я люблю наркомана, -- она была прекрасна в печали. Только русская женщина может с таким тайным, прикрытым скорбью наслаждением говорить о своем пропащем мужике. А дайте ей порядочного, непьющего, некурящего, приносящего каждый месяц всю зарплату в дом вместе с тремя чайными розами она не будет знать, что со всем этим делать. Она растеряется. У нее в крови скорбь по пропащему мужику. Она любит убогих.

Наде было плохо, а мне до того хорошо, что даже дурно. Надя плакала. Вообще-то, если честно, то я не люблю, когда Надя улыбается. Ей это не идет. Вот вы представляете себе улыбающейся "Неизвестную" Крамского? Улыбнись она -- весь шарм пропадет. Вот так и с Надей тоже. Ее замечательные глаза блестят слезой. Это прекрасно. Но надо признаться: вы, Мартин, свинья. Да? Ну да ладно. Почему же она молчит.

-- Свинья! Посмотри, на кого ты похож! Посмотри на себя в зеркало.

-- Надя, я тебя люблю.

-- Да не любовь это, Март.

-- А что же это по-твоему?

Она теребила меня, а потом окунула мою голову в свою теплую грудь.

Я набрал воздуха, нырнул под воду. Вода теплая, теплая. Это не вода -- это любовь. Вынырнул. Посмотрел на себя в зеркало. Там: мешки под бесцветными глазами, потрескавшиеся губы, белая-белая поверхность называемая кожей. Рядовой. Я именно рядовой, и на большее не потяну.

Чего же Надя во мне такого нашла? Почему именно я? Я не красавец, далеко не самый умница, не пишу стихов как Вовка Дорожкин, любитель интимных тусовок и король студенческой жизни, не умею вбить гвоздя, как Денис Вычурный у которого на руках по его словам самые, что ни наесть, трудовые мозоли. И самое главное у меня нет денег, я не имею в карманах и на счету этого нового Бога, а это в сегодняшнее время самый большой недостаток. Всё просто -- Надя меня любит. Это такое своеобразное рабство.

Вылазка в стан врага. Ночь.

Мои босые ноги ступают по тропе. Иногда я бросаю дружеский взгляд на богатого ремесленника Глеба Всякого. Он ко мне тоже хорошо относится. У нас много общего, он одного моего детенка крестил. Однако я думаю: "Почему выбор пал именно на меня? На меня, на Глеба и на других товарищей, мерно шагавших по забытой тропе. Мы воюем. Воюем уже два месяца. Монголы сначала удивились нашей наглости, а потом, когда мы оприходовали один из их передовых отрядов взяли в толк: кривичи задумали дурное. И вот теперь наш отряд пробирается по этой тропе. Наша задача обрушиться, что есть мочи на правый фланг монгольского войска. Они и в ус не дуют, не ждут оттуда. Но по большому счету нас посылают на смерть. На смерть… Елки палки! А у меня детишек четверо. У жены ладошки мозолями покрылись… Меня дома ждет Надюха. Картошку я еще не успел посадить… Хотя нет, картошку значительно позже в Россию завезли.

Я поправил колчан со стрелами и луком (единственное мое оружие). Колона остановилась. Пришли. С самого начала я понял, что это мой самый главный глюк.

Горят костры. Стан врага. Мы рассыпались по лесу и по приказу двинулись вперед. Шаг за шагом мы приближались к врагам. Должен был сработать эффект неожиданности. Но нас обнаружили. Справа от меня заиграл огонь факела. Крик. Еще крик. Короткая стычка.

Все бросились к тому месту, откуда доносился шум. Я, естественно, не старался ринуться в гущу боя, у меня же четверо ребятишек.

Мне удалось добраться до места событий тогда, когда уже всё улеглось. На земле -- трое мертвых: двое плосколицых монгола и один кривич. Я не знал, кто он такой, но, судя по его безусому лицу, его мать была не на много старше меня. Возле убитых монголов тяжело дыша стоял седобородый кудрявый ремесленник Глеб Всякий. Он успел вовремя. А почему ему не успеть вовремя, у него ребятишки под стол не бегают, он сам вон какой здоровый. Выяснилось, что одному часовому удалось убежать. То есть, ни а какой неожиданности теперь речи быть не может. Приехали мужички. когда мы уже шли дальше Глеб мне тихо сказал:

-- Зря мы растяжек не наставили, Март.

Я сказал:

-- Еще успеем.

Я понимал, что шансы остаться в живых уменьшились вдвое.

Вдруг из лесу появились серые толпы, похожие на полчища крыс. Очухались плосколицые. Где-то уже был слышен душераздирающий лязг мечей и сабель. Теперь я отчетливо различал людей. Вот они монгольские братки! Странно было видеть их пешими, казалось, кушают они тоже не слезая со своих коротконогих лошадей. Пеший монгол воевал плохо. Но их было много: раза в два больше, чем нас. Понял я это, когда одну мою стрелу поглотила толпа. Стало страшно. Наши побежали назад, и я побежал. Потом что-то меня остановило, я повернулся, увидел, как некоторые мои товарищи остались на месте и стали биться с монголами. Мне стало ясно, умирать надобно вместе. Неподалеку трое монголов окружили нашего воина. Стычка была не на жизнь, а на смерть. Один желтолицый боец вскрикнул нечеловеческим голосом, упал на землю в судорогах. Я пришел в себя, когда кривич, окруженный уже только двумя монголами, споткнулся, упал, но тут же вскочил на ноги. Я натянул тетиву. Стрела пошла, засвистела и нашла мягкое место в спине одного из врагов. Тот молча опустился на колени, наклонил голову к земле и замер. Кривич же сокрушил свой топор на голову раненого. Я подбежал еще ближе и увидел этого воина -- Глеб Всякий. Он храбро бился с последним оставшимся монголом и не видел, что сзади на него несется еще полчище кочевников. Я крикнул ему об опасности, он не услышал.

Потом Глеб орал во всё горло:

-- Март, мы сможем их победить. Обязательно сможем! Смотри, какие они маленькие. Видишь? Пизденыши…

Всё перемешалось.

Я хотел увидеть солнце, но была темень. Я крикнул Исиду. Но Исида не отвечала. Я хотел помочь Глебу, но его поглотила толпа пизденышей. Я заплакал. Мы, оставшиеся в живых побежали прочь. Выбежали на чистое поле, оглянулись. В лесу продолжаются крики. Вдруг слева рождается могучее. Серая масса в сотен пять и все на лошадях. Понятно, бежать некуда. В моих внутренностях родился вопль умирающего зверя. Я кричал, звал Исиду, просил укрыть меня своим одеялом от этого страха. Я, торопясь, положил стрелу, натянул тетиву и, дрожа всем телом, прицелился. Моя дрожь передалась земле. Лавина быстро надвигалась. Я выстрелил. Стрела пролетела метра три и прилегла на землю. Почему? Что такое? Что делать? Кто виноват? Кому на Руси жить хорошо?.. На Руси никогда не было нормальной конституции. Достаю из колчана еще одну стрелу, а боковым зрением улавливаю оскаленное лицо всадника на расстоянии несколько шагов. Всё. Пиздец. Почему ты не помогла мне, Исида?!

Не успел. Не натянул. Всё! Почему выбор пал именно на меня? У меня детишек четверо… У жены ладони в мазолях…Надюха останется одна. Картоху я еще не успел посадить… Нет, картофель только при Петре завезли. Я, в конце концов, еще не написал конституцию. Как так?

В спину воткнулось что-то острое. Неумолимая, нестерпимая боль. Секунды адских мук. Я повернулся увидеть лицо палача. Увидел широкую лошадиную морду, окровавленную пику… Грязная рука потрясающая этой пикой, и оскаленная улыбка, дикая улыбка Андрюхи Пилина, парня из соседней общаги, который добивался Нади, покуда я был на весенней практике. Я ему так и не набил рожу.

-- Козел ты! -- Успел выкрикнуть я. Всадник еще раз размахнулся пикой и ткнул мне прямо в живот. Мой организм как будто ждал этого потустороннего вмешательства, он принял всё без боли, с надеждой, с Надеждой.

Я упал под копыта испуганной лошади. Открыл глаза. Надо мною нагнулся Борис Николаевич Ельцин и сержант Корчморуков.

-- Я выдумал новую эффективную реформу, Март, -- сказал Борис Николаевич. Лицо его было усталым, речь замедленной.

-- Какую, -- прошипел я сквозь силу.

-- Это пока секрет, -- приложил палец к губам Ельцин.

-- Ну, как идет служба? – криво улыбнулся Корчморуков и перерезал мне горло.

-- Мартин, миленький! Ну что делать!? Скорую уже вызвали, потерпи маленечко… Миленький мой! Сейчас они приедут. Господи-и!

Я лежал посреди комнаты. Надо мной со слезами на глазах Надя, моя Наденька, моя любимая Надежда. Я попытался подняться, вернее попытался дать себя поднять.

-- Какая у тебя жена, Мартин? Какие четверо ребятишек? -- плакала Надя.

Я не обиделся, но ничего не сказал -- не мог.

Потом пришли люди в сиреневых халатах… Скорая. Вызывать хорошеньких девушек можно по телефону «03»! Молодая женщина в очках попросили меня приподнять выше торса футболку.

Я спросил:

-- Вы Исида?

Она сказала, что да. Я ужасно обрадовался. Рядом со мной сидели Надежда и Исида. Мы втроем. Я думаю, Надя не обидится, если я заведу себе вторую жену – Исиду.

Надя уже ничего не говорила, но я продолжал её слушать. Одни согласные…

-- Пмнш, кк тгд т чтл мн стхтврн, блс прзнтс, чт тв. Вт тгд пнл, чт чвств п тншн к тб. Тв бспмщнст щ блш пдтлквт м лбв… Лбл тб…тб лбл.

Кукла. Она пластмассовая кукла.

Я почувствовал кукольный взгляд и легкое прикосновение к лицу, ощутил действительность. А может действительность -- это ТО, а ЭТО -- фантазии.

-- Мартин, ты должен потерпеть…

Она плакала. Я её люблю. И какая тут к черту конституция, когда у меня такая женщина! Она живая. Она живее всех живых. А вот Исида кукольная… И зачем мне Исида с её одеялом, когда у меня такая женщина! И друг у меня хороший… Только лишь бы он жив остался, а то я не смогу дышать с сознанием того, что мой лучший друг по глупости ушел в мир иной. Не смогу…

Надежда плакала.

Прошла вечность -- она плакала.

Я куда-то уезжал -- она плакала.

Я лежал в комнате освещенной фиолетом -- она плакала.

Я уже спал -- она плакала.

Меня спасали -- она плакала.

Я мог умереть -- она плакала.

Я не плакал -- она плакала.

Я -- она.

Мы жили, а Глеб умер.

Пусть всегда будет солнце. Аминь.

ИСТОРИЯ четвертая: клиническая.

О ТОМ, КАК НЕПРИЛИЧНО ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

В ПАЛАТЕ.

10 ноября 1995. Больница №3, г.Кемерово.

Здесь нет эллина и иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всех –

всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.

Дзяды по Всякому длились два дня -- пока пили, пока была водка. С похмелья думать о смерти не хотелось -- болела голова. Друзья провожали его в мир иной по всем правилам. На вытянутых руках несли до магазина.

Мы жили, а Глеб умер. Мой самый лучший на свете друг умер. Я плачу. Я плачу по тебе, мой дорогой дружище! Я лежу в больнице и плачу. Меня откачали, Глеб. Меня вытащили. Нам больше не спеть с тобой на пару интернационал, нам больше не писать с тобой новой конституции. Я обещаю, перед лицом своих товарищей, довершить нашу работу до конца.

Я лежал и клялся больше никогда не употреблять транквилизвтаров. Странно.

Странно. Но о смерти Глеба думалось невероятно просто: ни жалости, ни сочувствия, лишь обида. Сегодня во мне родилась мысль: кто-то из нас непременно должен был умереть. И умер он, а не я. Человеческого в этой мысли мало.

Но я ничего, никому не рассказывал, надел на себя маску траура и сожаления.

Надя пришла меня попроведать. Она приезжает ко мне по два-три раза в день. Это любовь, черт побери.

Мне всегда казалось, что буква "О" должна находиться в конце алфавита, по крайней мере, после буквы "С" или после "Т". Я понимаю, что это глупо и никому не нужно, но буквы это моя страсть. Я так чувствую. Ощущение о другом местоположении буквы "О" всегда сбивает меня с толку. Когда идет работа со словарем и мне нужно найти нужное слово на эту букву, я ищу ее в конце словаря. Что это? Может я - того… А может быть действительно нужно поставить "О" после "Т". Надя, кстати, удивительно похожа на букву "О". Нет, она совсем не толстая, просто она такая же ласковая, ровная, добрая. Одним словом: "О-о-о!"

-- Привет! Ну, как ты?

-- Нормально.

-- Нормально - это плохой ответ. Тебе после таблеток тоже было нормально…

-- Хорошо.

-- Другое дело. Я тебе яблочек принесла.

-- Спасибо.

Она положила пакет на облезлую тумбочку. В воздухе повисла тишина. Я чувствую. Надя чувствует. Минута ровного течения времени. У меня уже выработался иммунитет к тишине. Я уже привык, что меня сначала зондируют, а потом говорят правду. Надя продолжила:

-- Вчера Глеба хоронили.

-- Я знаю и не хочу такой правды, Надь.

-- Надо жить, Мартин.

-- Как-то всё не так у нас получается. Мы четыре года как живем в новой стране, а уже столько смертей. Казалось бы, живи, радуйся. Ничего не запрещено. А мы волю путаем со свободой, Надь. На хуя?! Мы не умеем жить в таком обществе. Из нас рабского не выбить… Нам нужно учиться жить. Нам нужна новая конституция. Мы должны были её написать с Глебом.

Надя поправила мне под голову подушку, погладила меня по волосам:

-- Что тебе врач говорит?

Я спокойно сказал:

-- Да ни фига, он мне не говорит. Ходит пьяный. Думает, что в нем пропал Склифосовский. Зарплату два месяца не давали. Что ты хочешь, Надя? Для него же один мир рухнул. А он любил этот мир. Он каждый год ездил в Крым, он с отпускных покупал себе ковер, он как всякий порядочный интеллигент состоял в партии… И вдруг всё рухнуло! В тартарары. Оказалось, что семьдесят лет строительства коммунизма прошли даром. Я бы тоже запил, Надь. Но жалеть-то нужно не его, а меня, тебя, Глеба и таких как мы, потому что его сознание уже сформировано, у него уже стоят все точки над "и". А мы… А мы зреем на сломе, Надь. У меня нет часов, Надя. И сколько еще так будет длиться? И толи еще будет? Может хорошо, что Глеб умер.

-- Не говори так. Ты слишком много говоришь. Подумай о чем-нибудь другом, -- пристально посмотрела мне в глаза Надя.

-- Я, видимо, за него должен жить, Надя. За Глеба должен жить я.

-- На вытянутых руках до магазина несли.

-- А почему до магазина?

-- Дальше погрузили на машину и повезли.

-- Глеб тебя любил, Надь. Глеб тебя очень любил.

Мерзко, скверно. Мне неинтересны мертвецы. Я боюсь покойников. Я боюсь даже о них думать. Хорошо, что я не видел мертвое тело Глеба.

-- Знаешь, его так вздуло… Ужасно! Он кажется стал еще больше.

-- Хватит. Не надо мне рассказывать.

Надин траурный вид впечатляет. В этом есть своя прелесть. Надя в печали прекрасна. Она красива скорбящая. Серенькая блузочка, черные кюлоточки, под ними -- черные, очаровательные чулочки, далее маханькие, чернокожие полусапожки… А обесцвеченные волосы, уложенные строго, блестяще венчает черная заколка. Сама печаль сидит передо мной, устремив свой скорбный взгляд. Я не выдержал этого. Она такая искренняя на самом деле. А может -- это притворство? Во-первых, она тоже притягивала Глеба Всякого, когда однажды я выпив лишка не стоял на ногах, он имел наглость приставать к ней - пьяный. Она пожаловалась. Я выговаривал Глебу, а он crespo, bianco e grassotto отнекивался. Я не верил и смиренно ревновал. Всякий был из тех людей, которые нравились женщинам. Его любили дамы. Я боялся, думал, что Глеб не безразличен Наденьке. И однажды он сделал это. ЭТО. Они не справились с природой. Они трахались прямо в подъезеде её дома, недалеко от общаги. Их заметил Джон, и всем сразу сообщил по простоте душевной. Она прятала глаза. Глеб пропал на неделю. Я знал -- он сделал ЭТО. Они были вместе. Когда я попытался докопаться до истины, получил жесткий отпор. Наденька много плакала, говорила мне, что как я такое мог подумать, что Джон выдумщик и фантазер, а сама прятала глаза. Она целую неделю сопротивлялась, оправдываясь, всучивая мне в мозги разные истории о психологических кризисах, о своих опасных днях. Дни действительно были опасные. Я всё понял. Мне хотелось убить Глеба. Я ненавидел и боялся его. Он животное. Но он тоже любил её. Он любил её тоже. Amige! vale! О покойниках только хорошо.

Зачем она дала ему повод?!

Зачем она дала ему повод?!

-- Зачем ты дала?

Я осекся. Потом кричал. Зачем она!..

Надя стала меня успокаивать.

-- Положи свое сердце на алтарь, -- кричал я.

-- Мартин!

-- Зачем мне это конституция, когда он тебя трахал!?

-- Ничего не было, Мартин!

Надежда обхватила меня обеими руками. Рядом со мной лежал еще один больной после несложной операции - под морфином - в шеоле. Так он в один момент подскочил с кровати и уже на выходе испуганно прошептал:

-- Я позову сестру.

Я же вдогонку ему крикнул:

-- Да-да. Зови. Её зовут Исида. у неё исключительно горячая пизда.

Надя же всё квохтала на до мной.

-- Мартин, ну не надо… Что с тобой? Миленький!

-- Зачем ты?..

Она никогда мне так и не признается, что у не было с Глебом.

-- Март, перестань! Я люблю тебя!

Punktum.

Она целовала меня. Она ласкала меня.

Она забралась на меня.

Я. Она.

Я чувствовал её тело, горячее дыхание. Она сама сняла с себя плавочки, схватила в руки мой член и быстро заработала.

-- Вставай, кланяйся. Тебя ждут люди. Ну же.

Мое холодное больничное ложе наполняется бурей аплодисментов. Я сорвал… Благословение получено. Со всех сторон слышаться крики восторгов, летят цветы, летят воздушные поцелуи. Власть над массами опьяняет. Прошу Вас всех в мою гавань! Поздравления. Эмоции на пределе. Слезы радости. Я знаю -- это мой час, мой миг, мое мгновение. Внимание толпы волнует. Рукоплескали стоя, вызывали на сцену снова и снова. Наконец всё кончилось. Зал затих. Аплодисменты растворились в воздухе, восхищенные лица исчезли. Я остался один, один в пустом помещении. Сцена. Огромный, пустой, до эхо пустой зал, как душа у Глеба. Куда все исчезли? Мои эмоции испарились. Что-то забрали у меня эти аплодисменты, эти люди, этот зал. Мной что-то было отдано, было отдано то, чего уже никогда не будет, никогда не вернется. Я почувствовал себя несчастным и одиноким. Было такое ощущение будто меня обокрали, отняли что-то у меня. И оставили меня в опустевшем зале, в опустевшей душе Глеба Всякого, с пустыми мыслями.

Я кончил. Надежда сидела на мне сверху, она двигалась, закатив глаза, закусив нижнюю губу. Несколько крупных вздохов, яркий выдох и она упала на меня грудью.

Надя лежала на моем плече, полураздетая, взволнованная, улыбалась. Зачем она улыбается? Наденька! Моя Наденька! Глеб Всякий теперь живет в моей Наденьке. Пускай. Ведь он же мой друг. Мне захотелось спеть Интернационал. Но я сказал:

-- Наденька, я люблю тебя.

Она прикоснулась указательным пальцем к моим губам, приблизилась к моему лицу и на полном серьезе, без каких-либо улыбок сказала:

-- Я тебя тоже люблю.

Передо мною сидела полураздетая, обесцвеченная Неизвестная Крамского.

Потом был долгий меланхоличный поцелуй.

Потом зашел мой сосед по палате с дежурной медсестрой.

Они застали нас врасплох. Вот смеху-то было. Они долго нам аплодировали.

Щекотливая ситуация.

Аминь.

ИСТОРИЯ пятая: полигамная, с набором "макарон",

"Пуритане всех стран обламайтесь!"

О ДЖОНЕ, КАК НЕЗАУРЯДНОЙ ЛИЧНОСТИ.

О ТОМ, КАК МАРТИН И ДЖОН ХОДИЛИ В ГОСТИ.

22 апреля 1996. г. Кемерово.

Больное воображение ногам покоя не дает.

Шершавое детство голодраненного:

братовы вещи - судьба - донашивать.

Нашими ручками в смысле салюта

лютые мыслишки таскали боги.

Дороги мне воспоминания! Дозиметр.

Синее детство, как школьная форма.

Норма фантазии - корм: суп - название…

Брат не выжил, уехал в Амэрику.

Лирика. Фактика голдраники.

Это неважно и на фиг не нужно.

Значит что? Бруно и Паганини, Цвейга и Маяковского, Даля и Башлачева в ад за самый большой грех. А бестолковую бабушку, которая вечно кланяется за милостию божею, исповедуется, в Эдем. О, святая простота! А прощать-то получается, что бабушке и нечего. Ничегошеньки она не сделала - ни плохого, ни хорошего. Petenti veniam dabo.

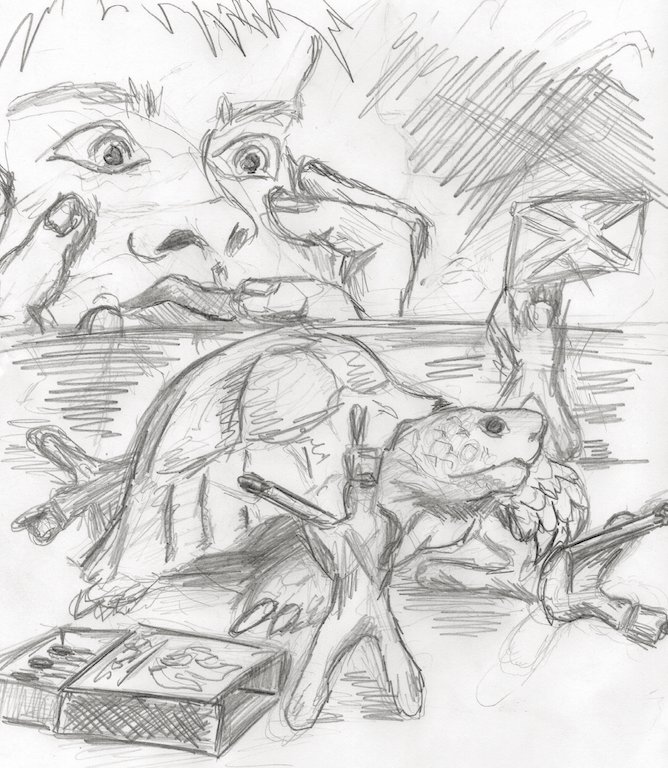

Я не имею ничего против пожилой женщины. Образно. Жалко мне просто Глеба, хотя если так разбираться -- он и не самоубийца. Он просто-напросто искатель, экспериментатор. А богобоязнь - не спутница искусства. Глеб был художник, самый настоящий. У меня осталось несколько его работ. Многие говорят, что это мазня. Но мне кажется это искусством высшего порядка. Может быть только Крамской лучше Всякого писал. Так это когда было! А самая известная картина Всякого «Растяжка». Все в общаге о ней знают.

На досуге я пишу конституцию.

Господи! невыносимо воняет!

-- Это ты Джон. Я сразу тебя узнал, -- сказал я, -- У меня есть предложение к мировой общественности: дабы медицина шагнула вперед необходимо провести одно очень важное исследование. Нужно тебя… Нужно тебе сделать вивисекцию. Красивое слово?

Джон с подозрением:

-- И что это такое?

-- Вскрытие живого организма с научной целью. Нужно, в конце концов, определить, почему же субъекта органического мира по имени Джон регулярно пучит. Наука должна знать ответ на этот вопрос. Тебе непременно нужно написать свою теорию пука.

Джон от души смеялся. Он знал, что я всю эту речь выучил наизусть.

-- Я просто молоко пью, -- не мог он остановится от смеха.

-- Какого черта, ты тогда пьешь молоко? Если пользы от этого не на грош, одна только вонь.

-- Ну, одевайся побыстрей, -- торопил меня Джон.

Нагадил и смеется. Удивительно! получать удовольствие от того, что другим мерзко и противно, испускать газы не стесняясь никого. Джон даже моей Наденьки не стеснялся, пердел, а она от стыда не знала куда спрятать глаза. Ненавижу его за это! Ему совершенно безразлично то, что кто-то находится рядом: знакомые, незнакомые! Он без последующих угнетений совести лепит свои зеленые козульки на оконные занавески. Они там сохнут, а по ночам громко падают на голый пол, пугая меня и мышей. Джон никогда не мыл ног. Промеж пальцев у него был какой-то безобразный грибок. Джон постригал ногти только тогда, когда его стопы уже не входили в ботинки. Зато когда он занимался педикюром (если можно это так назвать) в все стороны по комнате разлетались его корявые наросты, коптюры. Меня это слишком волновало: не сказать, чтобы я был очень аккуратен и брезглив, но его понятия о порядке и порядочности, его патологическая неряшливость выводили меня из себя. Когда я выходил из себя, я много ругался (Глеб Всякий научил меня превосходному мату), губил свои нервные клетки, но позже смирился. Побежденный его наплевательством входил иногда в состояние атараксии и даже плевал на пол, что ранее, до того как я стал жить в одной комнате с Джоном, за мной не замечалось. Иногда Джон мог пукнуть в кулачок, а потом поднести его к самому лицу любого первого попавшегося пусть даже малознакомого человека и вежливо сказать, приоткрывая ладонь: "Посмотри, что у меня есть." За такие шутки он бывал часто бит. Наиболее серьезно его лупил Глеб (царство ему небесное). Der liebe Gott hat eine Fehler gemacht, dass Dchon geschaffen hat. Джон похож на "мягкий знак"

Мы живем теперь в комнате с Джоном. После смерти Глеба его ко мне подселили, никто не захотел ко мне переезжать. Уж очень нечистая у меня репутация. Но мы и не переживаем. Меньше народа -- больше кислорода.

Еще я вспомнил один замечательный прикол произошедший с Джоном…

-- Ну, одевайся быстрей! -- забубнил заждавшийся Джон, -- я жду тебя внизу.

-- Хорошо, -- улыбался я, и в моей голове зрело воспоминание, самое неожиданное, самое непредсказуемое.

-- Чё ты смеешься? Хорошенькие делишки -- надо идти, а он смеется, -- Джон вышел. Я все-таки восстановил в памяти то замечательное событие.

Бандитский Анжеро-Судженск. Рядовая дискотека, которых тысячи. Светомузыка. Бегущие огни. Бегающие взад-вперед пьяные студенты и курсанты. Прыгающие под музыку диско совсем еще молодые девчонки, ожидающие от этого вечера чего-то большего, чем танцев. Мы взрослые пацаны, которым уже по пятнадцать, шестнадцать лет, стоим где-то позади танцующих, стреляем по хорошеньким ножкам голодными глазами. Мы еще не умеем как пятый курс быстро закадрить пару-тройку девчонок, свалить на блат-хату на бутылочку Портвейна, весь вечер смеяться о пустяках, а потом, как само собой разумеющееся выключить весь свет и целовать грудь первой попавшейся гостьи. Мы еще только познаем азы вольной жизни. Мы на самом деле больше грешим онанизмом, не хотим признаваться в этом. Вдруг Джон пошел. Я подумал, что он переборол в себе страх -- идет приглашать на танец. Но он только больше углубился в темноту к одиноким парам танцующим под плачущую девушку у которой проблемы с дикцией. Я изредка бросаю беглый взгляд в дальний угол и пытаюсь понять, каковы же намерения Джона. Не видно, что бы он курил. Возле него все больше и больше парочек, которые ищут уединения. Джон им по-американски улыбается во все зубы, танцующие недоумевают. Я подхожу у Джону поближе, он пыжится, крехтит… Потом успокоение посещает его лицо. Он извиняется перед парочкой, которая удивлялась ему более всего, трясет широкой штаниной своих давно неглаженных брюк. Оттуда, на глазах у многих очумевших от такого непозволимого хамства, вываливается огромный -- Entendons nous – котяк, крепкий кусок говна. Это был самый умопомрачительный номер сезона. Такое придумать невозможно. Народ стал разбегаться от котяка в самые разные стороны, как будто это кусок радиоактивного топлива. Это был анекдот года. Это -- Джон!

Сегодня мы с Джоном собрались в гости на ужин к девушкам из художественного училища. Нас пригласили. Наверное, Джона пригласили лишь из приличия, потому что не мог же я пойти в гости один. Они для меня, что называется -- Wesen. Там можно досыта поесть, приятно провести время, а возможно и напиться в стельку пьяным. Наденьке я конечно же ничего не сказал и вышел из общежития инкогнито.

Джон дождался меня на улице, замерз, матерился и пердел от переживаний.

-- Нервные клетки не восстанавливаются, Джон, -- сказал я нордически.

-- Я уже хотел один идти, -- сказал он экспрессивно.

-- Побоялся?

Джон не ответил на мой вопрос и мы двинулись по тротуару вдоль общежития. Я с опаской поглядывал на окна, как бы не оказалось где-нибудь, у кого-либо в гостях Наденьки. Бог миловал. Мы свернули чуть раньше, перед проспектом Химиков, на Медицинскую академию, чтобы не проходить под окнами её дома.

Мы шли по Бульвару строителей в полную ногу. Я строил планы по поводу наших возможных полезностей и приятностей.

-- Как ты думаешь, Март, -- нервно грыз ногти Джон, -- Там будет, что употребить во внутрь горячительного? Виски, водка… Я ужасно боюсь. Если я буду трезвый, то буду только сидеть и молчать с кислой рожой. Я без допинга не могу. Может купим свое пойло?

-- Давай.

-- Только у меня денег нет. Я тебе сразу же говорил.

Я достал из кармана потрепанную десятку. И мы сменили курс. К ларьку.

Джон радостно запрыгал вокруг меня.

-- Правильно, Март. А то чё бы мы пришли пустые. Так придем и уже званные гости с подарочком маленьким. Спирту возьмем, Март?

-- Вина.

-- Так вино, Март, оно даже по мозгам не ударит на такую толпу.

-- Ударит.

-- Да чего я не люблю ходить с тобой в гости, Март. Ты такой… Всегда сам себе на уме.

Я остановился.

-- Не. Ну ты подумай, Джон. Мы приходим, порядочные пацаны… Достаем из-за пазухи литр спирта. Глупо.

-- Девчонки тоже спирт пьют.

-- Это уже потом, когда ничего нет. А сначала надо порядочного хорошего вина. Портвейна, например.

Джон засмеялся.

-- Эту барматуху ты называешь хорошим вином?

-- У нас нет другого выбора, Джон. Вот поэтому-то я и пишу новую конституцию. Ты же со мной не пишешь новой конституции. Вот нам и приходится пить всякую гадость.

Джон не стал со мной вступать далее в спор. Он знал, что меня уже не убедить, тем более, что речь зашла о моей новой конституции.

Дальше мы шли к ларьку. Джон действительно ужасно боится женщин, комплексует. Он очень долго привыкал к присутствию в нашей компании моей Наденьки. Потом привык, рассказывал ей анекдоты и бессовестно пускал шептунов. Ему всегда требуется осмотреться, приспособиться. И только пьяный он смелеет. Рассказывают даже такую историю, что однажды он уломал-таки одну нетрезвую простушку, раздел, положил её на лавочку, а потом побежал звать Глеба Всякого, чтобы тот его научил куда и что всовывать. Но об этом Джон вспоминать не любит. Не сложилось, потому что Глеб на собственном примере показал, куда и что вставить. А Джон только стоял, смотрел, обливался слюной. Простушке же нравилось, что за всем процессом наблюдают со стороны. Так первый раз Джон присутствовал при акте любви.

Я с Джоном первый раз иду по девушкам.

Мы взяли вина. Пришли на место. Я нашел нужную обитую железом дверь под номером 115 и замысловато настучал-наиграл пальчиками ведомый немногим ритм. В комнате засуетились, забегали. Дверь тяжело отворилась.

Nonplus ultra. Что с девушками делает мини-юбка и полупрозрачная кофточка-паутинка! О, черт! Насколько ноги способны будить страсть! Казалось бы, простая штука: ноги -- для того, чтобы ходить. Ан, нет. Парни готовы сломя голову рушить все препятствия, исполнять все капризы только для того, чтобы раз прикоснуться к этим ногам. Вхожу в противоречия с Пушкиным, в России стало больше стройных, женских ног.

-- Входите, мальчики, -- мягко сказала она. Её прекрасные губки! Они похожи на персик! Я люблю спелые персики и Джон, видимо, тоже любит. Он шагнул через порог первым, наверное, переволновался. Он повернулся ко мне, его глаза забегали. Я понимал, что сейчас он сдерживает газы в своем разговорчивом кишечнике.

-- Ну, входите, входите! Тебя, кажется, зовут Март?

-- Правильно.

-- Разувайтесь.

Я вошел. Мы разулись.

-- О, привет!

-- Привет, девчонки!

Странно, но Джон не совсем растерялся, достал из-за пазухи бутылку вина и громогласно сказал:

-- Ну, где же вы девчонки? Берите член в ручонки.

Девчонкам эта далеко не новая шутка понравилась, они громко рассмеялись.

-- Привет-привет!

-- Привет! Не обращайте внимания… утюг… Лена еще не догладила. Марина, кипит у тебя. Раздевайтесь скорей. Вот сюда можно. Ага. Вешай, вешай.

Хорошенький персик заслонила своей объемной грудью, величиной в два средних арбуза, заводила по имени Вика. Она сразу начала мне мешать жить.

-- Чем ты сейчас занимаешься, Мартик?

Я не люблю, когда меня называют Мартиком. Я не поднимая глаз, сказал:

-- Разреши я пройду, Вика. Зачем на пороге стоять.

Она меня пропустила и вдогонку поинтересовалась: